秋祭りの富田林街道ポタ

気温が下がってきたせいか、左脚の痛みが再び強くなってきた。それでも、次第に痛みを上手く逃す身体の使い方が身に付けて、不意の痛みに顔を歪めることも減ってきた。自転車も少々の坂道なら右足主体で上れるようになってきた。手術予定の11月下旬まで展示会の連続する仕事のハードな時期が続くが、頑張って乗り切ろう。

さて、今日も近所のポタリングに出ることにした。何をネタにしようか考えていたが、SAKAI散走アンバサダー養成講座で堺市観光ボランティア協会理事長の川上浩氏から、「堺は長尾街道・竹内街道・西高野街道・熊野街道・紀州街道の五街道が通る交通の要衝であり、自転車なら富田林街道をも加えて良い」という話を聞いていた。五街道についてはこれまでも何度もネタにしてきたが、富田林街道は意識したことがなかった。そこで今日は富田林街道を辿ってみることにした。

TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)で自宅を6:30に出走。堺市中心部に向かって5kmほど走って、府道2号線(中央環状線)の向陵中町交差点にやってきた。

TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)で自宅を6:30に出走。堺市中心部に向かって5kmほど走って、府道2号線(中央環状線)の向陵中町交差点にやってきた。

ネットで下調べしたが富田林街道についての情報はそれほど多くなく、日頃頼りにするWikipediaにも項目は無い。「街道歩き」にルート情報が挙げられていたので、これを元にルートを辿ることにした。

向陵中町交差点には竹内街道の石標が建てられている。府道2号線と府道35号線に挟まれた竹内街道を数十メートル辿った最初のY字路で、富田林街道に枝分かれする。画像の右が富田林街道、左が竹内街道だ。

向陵中町交差点には竹内街道の石標が建てられている。府道2号線と府道35号線に挟まれた竹内街道を数十メートル辿った最初のY字路で、富田林街道に枝分かれする。画像の右が富田林街道、左が竹内街道だ。

ほどなく、向陵東町交差点のひとつ東の交差点で、府道35号線に合流する。

ほどなく、向陵東町交差点のひとつ東の交差点で、府道35号線に合流する。

しばらくはほぼ府道を辿るが、しばしば富田林街道である旧道に分岐してまた戻ってくる。普段交通量が多い道なので、早朝でなければ旧道を辿るのは苦労しただろう。朝早く動いて正解だった。

GPSデータは勝手に修正されてしまったが、ダイキンの工場付近では府道の南側の小川沿いを走った。旧街道の跡が新しい遊歩道に整備されていたが、富田林街道を示すような痕跡は見当たらない。

GPSデータは勝手に修正されてしまったが、ダイキンの工場付近では府道の南側の小川沿いを走った。旧街道の跡が新しい遊歩道に整備されていたが、富田林街道を示すような痕跡は見当たらない。

府道と旧道を行き来しながら進んでいく。金田新田交差点のひとつ東の交差点は、通勤でも時々気分転換で通るルートだが、ここの地蔵堂も富田林街道に在るものだったのだ。

府道と旧道を行き来しながら進んでいく。金田新田交差点のひとつ東の交差点は、通勤でも時々気分転換で通るルートだが、ここの地蔵堂も富田林街道に在るものだったのだ。

毎日の通勤ルートと初芝駅手前で交差。勝手知ったる道が旧街道と交差していたことを認識すると、ちょっと違った風景に見える。

旧道に入ってもなかなか旧街道らしい風景がなかったが、初芝駅付近の旧道で趣のある旧家に立つクスノキの巨木。堺市の指定木になっていた。

旧道に入ってもなかなか旧街道らしい風景がなかったが、初芝駅付近の旧道で趣のある旧家に立つクスノキの巨木。堺市の指定木になっていた。

今までも違和感を感じていたが、日置荘西町会館に面した前池にはパンダなど動物のオブジェが水面上に設置されている。池に浮かぶ島には祠があり、溜池の守り神だろうか?

今までも違和感を感じていたが、日置荘西町会館に面した前池にはパンダなど動物のオブジェが水面上に設置されている。池に浮かぶ島には祠があり、溜池の守り神だろうか?

池の周囲に萩原神社ののぼりが立ち並んでいたので、寄ってみることにした。

地車探し泉北ポタリング

このところ悩まされている脚の痛みは、暖かい日が続いていることもあってか、一時期ほどの激痛は収まっている。このまま痛みが収まるかも知れないし、4年前の苦労を思うと再度脚にメスを入れるのはためらわれた。それでも、今もランニングは厳しいし、自転車で坂道を登るのもツラい。日常生活や仕事にも支障があるし、自転車活動も満足にできない。やはり、根本的な原因をなくすために、大腿骨に埋め込んだチタンボルトを抜き取る手術を、仕事が落ち着く11月下旬にすることにした。

残念ながら、当分は自転車で遠出もできないかもしれない。それでも、少しでも自転車に乗っておきたいので、今日も近所のポタリングに出ることにした。先週は堺の旧市街でスタンプラリーしたので何か他のネタ、と思っていたが、先週地元深井のの地車(だんじり)祭りを見物しそこなったので、近隣の祭りがないか調べてみた。

泉州だんじり祭の日程表によると、今日は堺市の八田西町と陶器地区で祭りがあるらしい。そこで、8:20過ぎに出走して、まずは自宅近くの蜂田神社に向かった。今日のお供はTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)。

泉州だんじり祭の日程表によると、今日は堺市の八田西町と陶器地区で祭りがあるらしい。そこで、8:20過ぎに出走して、まずは自宅近くの蜂田神社に向かった。今日のお供はTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)。

来週が本番の八田荘地区ののぼりが並んでいるが、今週は静か。八田西町は八田荘地区各町とちょっと違う日程で、今週末が試験曳きで来週末は本番とのこと。当たりをつけて来てみたが、西町の宮入り神社ではないのかもしれない。

坂を下って八田西町をウロウロしてみた。地車囃子も聞こえなかったが、提灯の吊るされた方向などで当たりをつけて、団地の一角に地車車庫を発見。

坂を下って八田西町をウロウロしてみた。地車囃子も聞こえなかったが、提灯の吊るされた方向などで当たりをつけて、団地の一角に地車車庫を発見。

周囲でぼちぼち準備が始まっていたが、まだ人も少なく普段着のままの人ばかり。当分地車が動き出す気配はなさそう。深井地区などでは試験曳きも宮入がないだけで、早朝からほとんど本番と変わらない盛り上がりだが、八田西町では試験曳きはあくまで予行練習なのかもしれない。それとも本番もこんな様子なのだろうか?

ともあれ、待っていても時間がかかりそうなので、もう一つの開催地区である陶器方面に向かった。ひとっ走りして福田に近づくと、こちらは祭り装束の人が歩き回り、地区全体が盛り上がっている。愛宕神社近くで地車囃子が聞こえてきたのでそちらに向かってみると、「ほいさー、ほいさー」の掛け声と共に地車がやってきた。

ともあれ、待っていても時間がかかりそうなので、もう一つの開催地区である陶器方面に向かった。ひとっ走りして福田に近づくと、こちらは祭り装束の人が歩き回り、地区全体が盛り上がっている。愛宕神社近くで地車囃子が聞こえてきたのでそちらに向かってみると、「ほいさー、ほいさー」の掛け声と共に地車がやってきた。

陶器地区の地車祭りは、岸和田や深井のようにやり回し(高速ターン)をするシーンは見かけない。その代り、地車の前後を持ち上げてくるくる回るようなアクロバティックな動きが豪快で、屋根の上にマイクを持った歌い手いて盛んに歌う。歌謡曲や童謡のメロディーで少々下品な替え歌を歌ったり、時にはカラオケまで流れることもある。そして、女の子たちが盛んに踊ることも特徴だ。

陶器地区の地車祭りは、岸和田や深井のようにやり回し(高速ターン)をするシーンは見かけない。その代り、地車の前後を持ち上げてくるくる回るようなアクロバティックな動きが豪快で、屋根の上にマイクを持った歌い手いて盛んに歌う。歌謡曲や童謡のメロディーで少々下品な替え歌を歌ったり、時にはカラオケまで流れることもある。そして、女の子たちが盛んに踊ることも特徴だ。

髪を色とりどりに飾った女の子が地車に向かって踊り、それに応えるように男たちが地車を激しく操り、歌う。古くから農村の祭りは豊作を願うものだが、同時に男女の出会いの場でもあった。半年以上も一緒に練習を重ねているので、伝統通りにカップルがいくつもできて豊作(子孫繁栄)に繋がるだろう。少子高齢化の昨今、若い人たちが積極的に祭りに参加できるよう、年長者や行政は後押しするべきかもしれない(笑)。

堺旧市街ポタ [堺環濠ウォークラリー]

台風がそれてまずまずの天気になった三連休。初日の土曜はSAKAI散走アンバサダー養成講座に参加。残る2日間だが、脚に痛みが出ているので峠越えの遠出はできない。このところ風邪のような症状で身体がだるいこともあって、昨日は家でのんびりしていた。

養生してかなり回復したので、今日は軽く平地を走ることにした。一昨日のSAKAI散走アンバサダー養成講座で渡された資料の中にあったのが堺環濠ウォークラリーのリーフレット。

養生してかなり回復したので、今日は軽く平地を走ることにした。一昨日のSAKAI散走アンバサダー養成講座で渡された資料の中にあったのが堺環濠ウォークラリーのリーフレット。

23カ所のスポットのうち5個スタンプを集めると、プレゼントの抽選に応募できる。スタンプと言っても紙に本当のスタンプを押すのではなく、スマホアプリ上で各スポットのマーカーにカメラを向ければ良いとのこと。一昨日のSAKAI散走アンバサダー養成講座の散走体験の際に、本願寺堺別院の外に設置された案内板にマーカーがあることを確認していた、

施設内に入らなくて良いならハードルも低いし、自転車で回れば簡単にスタンプを集められそうなので、久々にTORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)で出走した。まずは深井の自宅から堺市中心部に向かう。上りで踏み込むと脚に痛みはあるが、平地を軽めのギアで回す分には大きな支障はない。

天気は雨の心配のないさわやかな晴天。10月にしては気温は高いが、一昨日や昨日よりは涼しい。

天気は雨の心配のないさわやかな晴天。10月にしては気温は高いが、一昨日や昨日よりは涼しい。

旧市街に入り、阪堺電車を渡るところでチンチン電車をバックにパチリ。堺市民には見慣れた風景だが、風情のある古い車両だった。

最初のスタンプポイントはさかい利晶の杜。8:50前に到着したが、マーカーの位置がわからない。開館時間は9時からなので、周囲をひと回りしてみたが、建物の外側には見当たらない。

最初のスタンプポイントはさかい利晶の杜。8:50前に到着したが、マーカーの位置がわからない。開館時間は9時からなので、周囲をひと回りしてみたが、建物の外側には見当たらない。

仕方がないので開館を待つことにした。時間つぶしにすぐ横にある千利休屋敷跡に行ってみたが、そちらも入り口が閉まっていた。

仕方がないので開館を待つことにした。時間つぶしにすぐ横にある千利休屋敷跡に行ってみたが、そちらも入り口が閉まっていた。

9時になり、入館してスタッフに聞いてみると、総合受付のカウンターにマーカーが設置されていた。どうやら開いている時でないと入手できないスタンプもあるようだ。となると、時間的にまだ開いていない施設やお店が多いし、スタンプのためだけにお店の中に入るのはハードルが高い。思ったより手間取るかも知れない。

ともあれ、アプリを起動してマーカーにカメラを向けると、画面の中にスタンプが表示されるのでタッチする。「マーカーを認識しました」と表示が出て、まずは1個目のスタンプをゲット。

ともあれ、アプリを起動してマーカーにカメラを向けると、画面の中にスタンプが表示されるのでタッチする。「マーカーを認識しました」と表示が出て、まずは1個目のスタンプをゲット。

少し北西に移動して2ヶ所目は堺泉酒造。以前、大人の堺散走!でおじゃました堺唯一の造り酒屋。清酒千利休の新酒は11月頃だろうか?

少し北西に移動して2ヶ所目は堺泉酒造。以前、大人の堺散走!でおじゃました堺唯一の造り酒屋。清酒千利休の新酒は11月頃だろうか?

時間も早いし、土日祝は定休日なので閉まっていた。入り口の戸に貼られたマーカーを見つけて、2つ目のスタンプゲット。

時間も早いし、土日祝は定休日なので閉まっていた。入り口の戸に貼られたマーカーを見つけて、2つ目のスタンプゲット。

また少し北西に移動して、堺駅近くの環濠クルーズのりばに到着。自転車なら、あっという間に3つ目のスタンプポイント。マーカーもすぐ見つかった。

また少し北西に移動して、堺駅近くの環濠クルーズのりばに到着。自転車なら、あっという間に3つ目のスタンプポイント。マーカーもすぐ見つかった。

・・・と思ったのだが、ゲットしたはずのスタンプが数に反映されない。何度か操作を繰り返したが、スタンプの数は2個のまま。

SAKAI散走アンバサダー養成講座

本日はSAKAI散走アンバサダー養成講座が開かれた。「散走」とは募集パンフレットによれば下記の通り。

「自転車で走ること」が目的ではなく、「自転車を活用して」散歩するように、ゆっくりと自転車で巡り、「歴史や文化」に触れたり、「食」を楽しんだりする自転車を活用した新しい楽しみ方です。

シマノのOVEが提唱した「散走」活動は、各地で自治体を巻き込んで普及しつつある。堺においても市役所職員や地元の商業団体、自転車店などが牽引役となって散走が広まりつつあるが、今回はその普及を担う散走アンバサダーを養成する講座で、受講すれば修了証が得られる。散走アンバサダーは下記のように記されている。

自転車の楽しみのひとつである『散走』を通じて堺の魅力発信、及び自転車の安全利用の普及を行う人

午後には散走体験も行う予定なので、自転車に乗るが終了後には懇親会も開かれる。CARACLEシリーズなら飲酒後は折りたたんで公共交通機関で帰宅すればよいのだが、今は脚に痛みが出ているので持ち運びが厳しい。アルコールを入れずに自走で帰るか、それともさかいコミュニティサイクルを借りるか当日まで悩んだが、朝に結構な雨が降り出し、否応なしに自走参加はできなくなった。

折しも自宅近辺ではだんじり祭の真っ最中で、乗ろうと思ったバスが運休。慌てて電車で市役所のある堺東に向かうことにしたが、脚が痛むので走ることもできない。身体が万全でないと、何かと不自由だ。

堺東に付く頃には天気は回復し、以降雨が降ることはなかった。開催までには間に合う時間に会場の堺市役所の地下会議室にたどり着いた。

堺東に付く頃には天気は回復し、以降雨が降ることはなかった。開催までには間に合う時間に会場の堺市役所の地下会議室にたどり着いた。

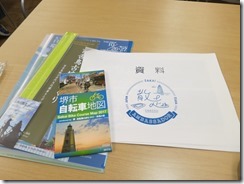

机には自転車の安全走行についての資料や、堺市自転車地図、その他散走や堺市、自転車関係の資料が置かれていた。

机には自転車の安全走行についての資料や、堺市自転車地図、その他散走や堺市、自転車関係の資料が置かれていた。

10時より午前の部開催。3人の講師の講義を受ける。

お一人目はシマノ企画部文化推進室部長神保正彦氏。テーマは「散走について」。神保氏自身も関わって「自転車で行う散歩」として、青山のシマノの情報発信スペースOVEで始まった散走の提唱は、「自転車で走ることを目的にする」「速く走る」というそれまでのスポーツ自転車の使用方法の限界を打破するために始まったとのこと。

お一人目はシマノ企画部文化推進室部長神保正彦氏。テーマは「散走について」。神保氏自身も関わって「自転車で行う散歩」として、青山のシマノの情報発信スペースOVEで始まった散走の提唱は、「自転車で走ることを目的にする」「速く走る」というそれまでのスポーツ自転車の使用方法の限界を打破するために始まったとのこと。

歩くより速く楽に移動でき、鉄道や車では見えにくいスポットを辿れる自転車の特性を活かして楽しむ「遊び」であり、歴史、グルメ、景色、イベント等々、楽しみ方は人それぞれ、とのこと。飛ばしているときには見えないものが見える、体育会系ではない文化系イベントと語られている。

感動、サプライズ、WOW・・・をもたらす散走だが、堺はランドマークの宝庫であり、散走に最適の地であるとの言及もあった。

お二人目は堺自転車のまちづくり・市民の会の副代表三船義博氏。散走を行う上で重要な、「自転車ルール・マナーについて」の講義。

お二人目は堺自転車のまちづくり・市民の会の副代表三船義博氏。散走を行う上で重要な、「自転車ルール・マナーについて」の講義。

(1)自転車は車の仲間

(2)自転車安全利用五則

・車道走行が原則

・車道は左側通行

・歩道は歩行者優先

・安全ルールを守る

・ヘルメット着用(子供は全国で義務付け、堺では大人も条例で義務付け)

チタンボルトのいたずら [大腿骨骨折後遺症]

ノリクラ以降、週末の仕事や悪天候でトレーニングに出られない週末が続いていた。9/23にようやく走れたが、終盤は左腿外側の痛みが強くなって苦労した。

9月の初め頃から違和感が出てきていたが、最初は筋肉痛かと思っていた。長期出張や展示会が続く中でだんだん痛みがひどくなり、9月後半にはランニングや立ちこぎをすると角度によって激痛が走るようになった。就寝時も左を下に寝るのが苦しく、寝返りを打つと激痛に目が覚める。気温や気圧によるのか波はあるのだが、日常生活や仕事にも支障が出てきた。

行きつけの整骨院や、勤務先近くの整形外科からも薦められて、手術を受けた病院で本日診察を受けた。どうやら、4年前の骨折の治療で埋め込んだチタンボルトが骨から露出した部分が周囲の組織を刺激している可能性が高いらしい。先に診察を受けた整形外科でチタンボルトを抜くか、露出部分を削ることを薦められたことを伝えると、担当医もボルトを抜くことを薦めるとの意見だった。

行きつけの整骨院や、勤務先近くの整形外科からも薦められて、手術を受けた病院で本日診察を受けた。どうやら、4年前の骨折の治療で埋め込んだチタンボルトが骨から露出した部分が周囲の組織を刺激している可能性が高いらしい。先に診察を受けた整形外科でチタンボルトを抜くか、露出部分を削ることを薦められたことを伝えると、担当医もボルトを抜くことを薦めるとの意見だった。

骨折した先の血流が不足して骨頭壊死を起こしている可能性もゼロではないので、MRI検査を希望するか聞かれたが、4年も経過しているし、痛みの場所からすればその可能性は低いと思われるので、それはひとまず断った。

チタンボルトの抜き取り手術を受けるとすれば、入院は二泊三日、術後一週間は入浴できないが、経過が良ければ二週間後には競技レベルのスポーツのトレーニングを再開しても良いとのこと。費用も思ったほど高額ではなかった。家族と勤務先に相談するために、その場では結論を出さなかったが、根本的な原因の解消のために手術を受けようかと思っている。

ただ、CARACLE-COZの新モデル出荷に加えて、これから台北サイクルショーにサイクルモードと展示会の連続を控え、このところ猫の手も借りたい忙しさ。今は休んでいる場合ではないので、しばらくは痛み止めでしのいで、サイクルモードが終わった11月中盤以降に手術を受けられないか相談してみようかと思っている。

幸いなことにこの秋はサイクルモードと日程が重なってスズカエンデューロには出場しないので、レース系イベントは当分ない。残念ながら、毎年11月後半に主催している串柿ツーリングは、たぶん中止することになるだろう。1月初めにはまた展示会があるので、それまでに自由に動けるようになっていなければならない。

チタンボルトのような骨折治療用インプラントを除去することにはメリット・デメリットの両方があり、これまで積極的に除去する必要性を感じていなかった。自転車乗りとしては、チタンボルトを埋め込んでいるというのもチューンナップされたようで悪い気がしなかったが、こんないたずらをするのならやはり取り去った方がよいだろう。

手術をしなくても痛みが収まる可能性もあるが、恐らく手術後回復するまで自転車で峠越えは難しそうだ。平地をゆったり流す程度なら問題ないので、地元堺ポタにでも取り組みますか。