上海早朝散走2日目 [虹橋空港周辺河川巡り]

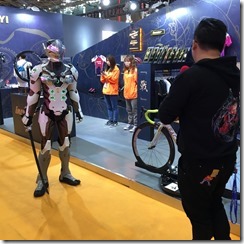

上海滞在2日目も早朝散走に続いて中国国际自行车展览会(上海ショー)会場へ。サイクルモードの10倍以上の広大な会場をヘトヘトになりながら歩き回った。

上海滞在2日目も早朝散走に続いて中国国际自行车展览会(上海ショー)会場へ。サイクルモードの10倍以上の広大な会場をヘトヘトになりながら歩き回った。

とにかく電動ミニベロが多いことが印象で、折りたたみやそうでないもの、ペダルのない純粋なオートバイまで多種多様なモデルが飽きるほど展示されていた。

とにかく電動ミニベロが多いことが印象で、折りたたみやそうでないもの、ペダルのない純粋なオートバイまで多種多様なモデルが飽きるほど展示されていた。

ソフト変更だけで容易に日本規格に適合できそうなトルクセンサーを搭載したモデルも多く、すでに日本上陸してきているモデルも多い。価格もどんどんこなれてきているので、高い参入障壁を乗り越えて日本市場に進出してくる可能性も否定できない。

ソフト変更だけで容易に日本規格に適合できそうなトルクセンサーを搭載したモデルも多く、すでに日本上陸してきているモデルも多い。価格もどんどんこなれてきているので、高い参入障壁を乗り越えて日本市場に進出してくる可能性も否定できない。

詳しくは仕事のSNSでレポートしているので、興味のある方はご覧頂きたい。

身体の関節のあちこちが痛かったが、上海3日目の朝もCARACLE-S Lite(18インチ)試作車で、散走に出た。相変わらずめぼしい目標物は見つけられなかったが、今日は川沿いの公園を狙ってみた。

身体の関節のあちこちが痛かったが、上海3日目の朝もCARACLE-S Lite(18インチ)試作車で、散走に出た。相変わらずめぼしい目標物は見つけられなかったが、今日は川沿いの公園を狙ってみた。

今日は朝のうちモヤがかかっていたが、上空は晴れているようだった。橋を渡る際に、昇る朝日が霞んだ水面に反射する神秘的な風景が拝めた。

虹橋空港近くには最近整備されたらしいきれいな道路があり、中国国旗が立ち並んでいた。風情はあまりないが、ようやく中国らしい風景に出会えた。

虹橋空港近くには最近整備されたらしいきれいな道路があり、中国国旗が立ち並んでいた。風情はあまりないが、ようやく中国らしい風景に出会えた。

いくつか当たりをつけていた川は近づけなかったり、ドブ川だったりしたが、この道沿いの外环西河は遊歩道が整備されていた。

いくつか当たりをつけていた川は近づけなかったり、ドブ川だったりしたが、この道沿いの外环西河は遊歩道が整備されていた。

散歩やジョギング、釣りをしている人もいてホッとする風景。

しばらく川沿いに走って橋の上から撮影。自然というよりは人工の美だが、川沿いの花壇や植林が美しい。

しばらく川沿いに走って橋の上から撮影。自然というよりは人工の美だが、川沿いの花壇や植林が美しい。

その他の川にもいってみたが、川沿いが整備されていても歩行者しか入れない雰囲気。途切れ途切れで自転車で楽しめるルートではなかった。

上海早朝散走 [虹橋周辺]

中国国际自行车展览会(上海ショー)の視察のため、昨日5/7から上海入りした。かつては入門グレードの一般車中心と言われていたこともあって、同展示会を訪れるのは初めて。

中国国际自行车展览会(上海ショー)の視察のため、昨日5/7から上海入りした。かつては入門グレードの一般車中心と言われていたこともあって、同展示会を訪れるのは初めて。

2018年の出展者約1400社、入場者数約12万人という規模は、ユーロバイク(2018出展者約1400社/来場者数約3万7千人)や台北國際自行車展覽會(出展者約1150社、来場者数約3万4千人)と並ぶ世界最大級の自転車展示会だ。ちたみに、サイクルモード東京(2018出展者数172社、来場者数約2万6千人)と比べると、規模は約10倍ということになる。

2018年の出展者約1400社、入場者数約12万人という規模は、ユーロバイク(2018出展者約1400社/来場者数約3万7千人)や台北國際自行車展覽會(出展者約1150社、来場者数約3万4千人)と並ぶ世界最大級の自転車展示会だ。ちたみに、サイクルモード東京(2018出展者数172社、来場者数約2万6千人)と比べると、規模は約10倍ということになる。

意外と言っては失礼かもしれないが、いわゆるママチャリのようなシティサイクルの比率は少なく、スポーツ車や電動系自転車などの高額商品が主流だった。子供車が多いなどの特色もあるが、台北ショーと比較しても見劣りしないハイエンド志向の展示会だった。

意外と言っては失礼かもしれないが、いわゆるママチャリのようなシティサイクルの比率は少なく、スポーツ車や電動系自転車などの高額商品が主流だった。子供車が多いなどの特色もあるが、台北ショーと比較しても見劣りしないハイエンド志向の展示会だった。

詳しくは仕事のSNSでレポートしているので、興味のある方はご覧頂きたい。

詳しくは仕事のSNSでレポートしているので、興味のある方はご覧頂きたい。

メインの仕事は商談だが、海外に容易に持ち出せる折りたたみ自転車の製造元スタッフとしては、初めての上海を走るのもお仕事のうち? 今回は現行の20インチモデルより小さい、試作段階のCARACLE-S Lite(18インチ)をひと回り小さいスーツケースに収めて持参した。

上海入り初日の5/7は展示会場着は15時ごろとなり、2時間ほど歩き回ったが、全体の5分の1も回れなかった。取引先と夕食を摂り、ホテルに入ってスーツケースからCARACLE-S Liteを取り出した。

上海入り初日の5/7は展示会場着は15時ごろとなり、2時間ほど歩き回ったが、全体の5分の1も回れなかった。取引先と夕食を摂り、ホテルに入ってスーツケースからCARACLE-S Liteを取り出した。

組み立ててスマホホルダーやセーフティライトを装着し、タイヤに空気を注入して、各部をチェック。

組み立ててスマホホルダーやセーフティライトを装着し、タイヤに空気を注入して、各部をチェック。

準備を整えてから就寝した。

明けて5/8、5:45頃出走。ホテルのある閔行区は上海市のやや西よりにあり、新市街や旧租界といった中心部まではかなり距離があるようだ。長江(揚子江)を見てみたいという気持ちもあったが、早朝の短時間ではとても辿り着けそうにない。

明けて5/8、5:45頃出走。ホテルのある閔行区は上海市のやや西よりにあり、新市街や旧租界といった中心部まではかなり距離があるようだ。長江(揚子江)を見てみたいという気持ちもあったが、早朝の短時間ではとても辿り着けそうにない。

初 めての街でもあり、ひとまずは近所を回ってみようと、まずは西に向かって走り出した。残念ながら昨日のような青空ではなく、うす曇り。幸い、雨は降りそうにない。

めての街でもあり、ひとまずは近所を回ってみようと、まずは西に向かって走り出した。残念ながら昨日のような青空ではなく、うす曇り。幸い、雨は降りそうにない。

慣れない右側通行に戸惑うこともあったが、上海の大通りにはほぼ確実に自転車レーン(二輪車レーン?)が設けられていた。加えて、取り締まりが厳しいのか路上駐車が非常に少なく、日本よりずっと走りやすい。この点は同じ中国の深センと比べても、さらに自転車向きと言える。

メカトラで輪行撤退 [蔵王峠-丹生都比賣神社DNF-九度山-橋本]

明日は出社するつもりなので、個人的には今日がゴールデンウィーク最終日。明後日からの上海出張の準備もあるので午前中だけ走っておこうと、TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)で7時前に出走した。

今日はモバイルスタンプラリーWAKAYAMA800の続きで、橋本近辺のチェックポイントを回ろうと思っていた。軽い気持ちで最初に丹生都比賣神社を目指すことにしたが、前回鍋谷峠を越えたばかりなので今日は蔵王峠を越えて和歌山に向かうことにした。

今ひとつ脚が回らないので、泉北一号線沿いのコンビニに立ち寄ってコーヒーでカフェイン注入。出走早々だが、ここが山中に入る前の最終コンビニ。府道38号線をひと上りして天野街道に入り、堺・大阪狭山・河内長野3市境付近にある穴地蔵の前を通って天野山金剛寺を目指す。

今ひとつ脚が回らないので、泉北一号線沿いのコンビニに立ち寄ってコーヒーでカフェイン注入。出走早々だが、ここが山中に入る前の最終コンビニ。府道38号線をひと上りして天野街道に入り、堺・大阪狭山・河内長野3市境付近にある穴地蔵の前を通って天野山金剛寺を目指す。

天野街道は軽自動車がやっと通れるくらいの細道なので、地元の農耕者くらいしか通らない。気持ちの良い抜け道だ。

天野街道は軽自動車がやっと通れるくらいの細道なので、地元の農耕者くらいしか通らない。気持ちの良い抜け道だ。

今日もいい天気で、最低気温13度、最高気温26度とかなり暑くなりそう。ショートスリーブジャージとレーサーパンツ、それにウィンドブレークベストとニーウォーマー、アームウォーマーで調整することにした、

下里総合運動場の前で車道に出て、下里町の田畑の間を通り、天野山金剛寺の前を通って国道170号線旧道に出る。ここから滝畑ダムに向かう激坂を上っていくと、途中に関西サイクルスポーツセンターがある。伊豆といい、何でサイクルスポーツセンターは一般の人が自転車でたどり着けない山の中にあるのはなぜだろう?

下里総合運動場の前で車道に出て、下里町の田畑の間を通り、天野山金剛寺の前を通って国道170号線旧道に出る。ここから滝畑ダムに向かう激坂を上っていくと、途中に関西サイクルスポーツセンターがある。伊豆といい、何でサイクルスポーツセンターは一般の人が自転車でたどり着けない山の中にあるのはなぜだろう?

ピークを超えて下っていくとトンネルをくぐって府道218号線にぶつかり、右折してもうひとつトンネルをくぐると、滝畑ダムサイト。

ピークを超えて下っていくとトンネルをくぐって府道218号線にぶつかり、右折してもうひとつトンネルをくぐると、滝畑ダムサイト。

道なりに府道61号線に入り、平坦なダム湖岸を飛ばして南下していく。ダム湖の端には8:30頃到着。ここからはしばらく渓流沿いの平坦路で、早朝から多くの家族連れが川遊びに来ている。

光滝寺キャンプ場前から、突然、コンクリート舗装の激坂が立ちはだかる。第一弾を乗り越えると一旦平坦になるが、今度は石畳の激坂が現れる。私は勝手に「奥河内のユイの壁」と呼んでいる。

光滝寺キャンプ場前から、突然、コンクリート舗装の激坂が立ちはだかる。第一弾を乗り越えると一旦平坦になるが、今度は石畳の激坂が現れる。私は勝手に「奥河内のユイの壁」と呼んでいる。

この後も激坂が断続的に現れ、これだけ晴天が続いた後でも路面に水が流れている箇所がたくさんある。前回の鍋谷峠で汚れたTORACLE-COZをクリーニングしたばかりだったが、また汚れてしまう。それでも、CARACLE-COZの重量とギア比の軽さで、さほど苦労なく上り続けることができる。COZで上るのは初めてだと思うが、いつもより楽に感じる。

9時前に蔵王峠に到着。なぜかママチャリを押している人は一人いたが、スポーツ自転車とは一台も出会わなかった。

9時前に蔵王峠に到着。なぜかママチャリを押している人は一人いたが、スポーツ自転車とは一台も出会わなかった。

和歌山側に下り始めてしばらくして、モバイルバッテリーを収めたホルダーが外れてケーブルでぶら下がった。見ると固定用のバックルが割れて分離している。構造的にいつか壊れるとは思っていたが、このケースは廃番のようなのでもはや入手が難しい。他のサイズや袋が破れてバックルが無事な個体があるので、うまく組み合わせられないだろうか?

和歌山側に下り始めてしばらくして、モバイルバッテリーを収めたホルダーが外れてケーブルでぶら下がった。見ると固定用のバックルが割れて分離している。構造的にいつか壊れるとは思っていたが、このケースは廃番のようなのでもはや入手が難しい。他のサイズや袋が破れてバックルが無事な個体があるので、うまく組み合わせられないだろうか?

充電しながら走行できなくなったので、iPhoneの画面を消してバッテリーの節約に務める。頭の痛いメカトラだが、後から起こる悲劇を思えばこんなのは大したことなかった。

お気に入りの絶景ポイント。道路が岬のように飛び出しており、周囲に高い木がないので、270度くらい視野が広がり、紀の川から高野山方面まで、見渡せる。

お気に入りの絶景ポイント。道路が岬のように飛び出しており、周囲に高い木がないので、270度くらい視野が広がり、紀の川から高野山方面まで、見渡せる。

COZを初めて連れて来たが、晴天の日で幸いだった。

鍋谷峠上り初め→WAKAYAMA800

宿泊旅行の予定はないが、せっかくのゴールデンウィークなので、たまには午後まで走る機会を持つことにした。一昨日は出社、昨日は雨天と走れない事情が続いたが、今日は晴れ予報。久々に友人と一緒に7時前にTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)で出走した。

前回のトレーニングで鍋谷峠が5/2まで通行止めという情報を記述したところ、予定より早くの通行止めが解除されたと、複数の知人から教えてもらった。鍋谷峠は最も多く通う、私の「ものさし」。タイムを測れば現状を把握できる。手術後の養生で冬場は峠通いを避けていたし、春先からは通行止めが続いていた。通行止めが解けたなら真っ先に上っておきたい峠だ。

走り出してからしばらくはまだ雲が多く、日差しも少ない。それでも最低気温13度の予報とあって、前回のような寒さはない。友人も私も上半身はロングスリーブだが、下半身はひざ丈のレーパン。それでもさほど寒さは感じない。羽織っていたウィンドブレークベストもしばらくして脱いだ。長袖のウィンドブレーカーも持ってきたのは過剰な備えだったか?

走り出してからしばらくはまだ雲が多く、日差しも少ない。それでも最低気温13度の予報とあって、前回のような寒さはない。友人も私も上半身はロングスリーブだが、下半身はひざ丈のレーパン。それでもさほど寒さは感じない。羽織っていたウィンドブレークベストもしばらくして脱いだ。長袖のウィンドブレーカーも持ってきたのは過剰な備えだったか?

何百回と通った道のりを本日もたどって、紀泉山脈に向かう。コーヒーでカフェインを注入しようと思って立ち寄ったいつものコンビニはなんと改装工事で休店中。

何百回と通った道のりを本日もたどって、紀泉山脈に向かう。コーヒーでカフェインを注入しようと思って立ち寄ったいつものコンビニはなんと改装工事で休店中。

しょうがないのでと近 くの自販機で缶コーヒーを飲んでいると、カワハラダの剛さんが現れた。鍋谷峠に向かうとちょくちょくお会いするが、今日もWilierゼロセッテで先行していかれた。連休とは言え自転車店は今日も通常営業。10時開店に間に合うように戻らなければならないので、のんびりしてはいられないそうだ。

くの自販機で缶コーヒーを飲んでいると、カワハラダの剛さんが現れた。鍋谷峠に向かうとちょくちょくお会いするが、今日もWilierゼロセッテで先行していかれた。連休とは言え自転車店は今日も通常営業。10時開店に間に合うように戻らなければならないので、のんびりしてはいられないそうだ。

我々は大休止してから再出走。逢野トンネルを抜けると目前に鍋谷峠の東にある三国山の山頂にある航空レーダーがよく見える。この頃には、少しずつ晴れ間が増えてきた。

我々は大休止してから再出走。逢野トンネルを抜けると目前に鍋谷峠の東にある三国山の山頂にある航空レーダーがよく見える。この頃には、少しずつ晴れ間が増えてきた。

父鬼集落下の定点観測地点の温度計は14度を表示。先ほど大休止したので、写真撮影だけで先を急ぐ。

父鬼集落下の定点観測地点の温度計は14度を表示。先ほど大休止したので、写真撮影だけで先を急ぐ。

毎度のごとく、製材所前の鍋谷橋からアタック開始。久々でもあり、心拍数は明確な目標は設けず、タレていないか時々確認する程度にした。頭に入ったルートなので、ピークまでペースを保てることを優先して体感を重視。やや抑えめで入り、中盤もそれを維持。

それほど気温が高くないのでiPhoneに防水カバーを被せるのを失念していたが、汗が顔からポタポタ落ちる。落ちる前に拭う動作を繰り返すのが煩わしい。できるだけシッティングで上ることに努めたが、やはり腰が痛い。耐えかねて腰を上げ、痛みをいなしてまた座るの繰り返し。

終盤は徐々にペースを上げたが、カーブの出口などでシッティングで「踏める」力が残っているのは、このところのトレーニングの成果か? 残り数百メートルでラストスパートを掛け、ダンシングで最高心拍数を185bpmまで上げてピークに到達したのが8:45頃。28分ジャストというタイムは、ベストタイム25分43秒と比較すればまだまだだが、今シーズン初めてとしてはまずまずか?

終盤は徐々にペースを上げたが、カーブの出口などでシッティングで「踏める」力が残っているのは、このところのトレーニングの成果か? 残り数百メートルでラストスパートを掛け、ダンシングで最高心拍数を185bpmまで上げてピークに到達したのが8:45頃。28分ジャストというタイムは、ベストタイム25分43秒と比較すればまだまだだが、今シーズン初めてとしてはまずまずか?

表題で「上り初め」と記したのは令和元年初という意味ではなく、平成31年を含めた1月からも最初の機会だった。乗鞍出場を初めて以来20年近く、何百回と上った鍋谷峠だが、実は昨年の8/19以来8ヶ月以上のご無沙汰。秋の激務と天候不順、そして大腿骨のチタンボルト除去手術とその後の養生で、峠通いを封印していた。

息子の通学用車完成?[THUNDER再生]

先々週、先週と組み立ての準備を進めていた息子の通学用自転車となる「THUNDER(稲妻)」のベース車。ゴールデンウィークに入って、いよいよ本格的に組み立てを行う。

先々週、先週と組み立ての準備を進めていた息子の通学用自転車となる「THUNDER(稲妻)」のベース車。ゴールデンウィークに入って、いよいよ本格的に組み立てを行う。

課題となっていた前ギアをどうするか未決定だが、インナー側のチェーンガードが干渉することがわかったスギノ製46Tチェーンホイールのカシメ(アルミリベット)を、昨日出社した際にボール盤で除去した。

課題となっていた前ギアをどうするか未決定だが、インナー側のチェーンガードが干渉することがわかったスギノ製46Tチェーンホイールのカシメ(アルミリベット)を、昨日出社した際にボール盤で除去した。

これでチェーンホイールとチェーンガードがバラバラになった。アウター側だけチェーンガードを組み直せば、干渉を逃れられるだろう。

これでチェーンホイールとチェーンガードがバラバラになった。アウター側だけチェーンガードを組み直せば、干渉を逃れられるだろう。

これを使うか? それとも先週勤務先から強奪してきたクランクに手持ちの42Tギアを組み合わせたチェーンホイールを使用するか? ひとまず、せっかく加工したのでスギノ製チェーンホイールを検証してみる。

これを使うか? それとも先週勤務先から強奪してきたクランクに手持ちの42Tギアを組み合わせたチェーンホイールを使用するか? ひとまず、せっかく加工したのでスギノ製チェーンホイールを検証してみる。

シャフト長122.5mmのVP製BBに、チェーンガードを外したクランクを仮組みしてみる。46Tチェーンリングでもチェーンステイまで充分にクリアランスがある状態で、チェーンラインは約47.8mm。ちょっと内寄りだが、チェーンリングが46Tならカセットスプロケットのロー側で使用するケースが多いと思われるので、このシャフト長のままでも良いかもしれない。

もう一方のクランクはというと、課題となっていたチェーンの脱落防止のためにチェーンガード(バッシュガード)を調達した。こちらは42Tだが、PCD130の5アーム式クランクなので、チェーンリングの交換も可能。アルミ製クランクに、スチール製ギア板をカシメてあるスギノ製に比べれば、でこちらの方が軽量だし高級感もある。

もう一方のクランクはというと、課題となっていたチェーンの脱落防止のためにチェーンガード(バッシュガード)を調達した。こちらは42Tだが、PCD130の5アーム式クランクなので、チェーンリングの交換も可能。アルミ製クランクに、スチール製ギア板をカシメてあるスギノ製に比べれば、でこちらの方が軽量だし高級感もある。

どちらも使用できそうだが、さてどうする? しばし考えたが、ひとまずスギノ製クランクを組み付けて様子を見ることにした。ここだけ軽量化しても仕方ないし、雑な息子にはスチールギアの方が減らずに長持ちするだろう。

どちらも使用できそうだが、さてどうする? しばし考えたが、ひとまずスギノ製クランクを組み付けて様子を見ることにした。ここだけ軽量化しても仕方ないし、雑な息子にはスチールギアの方が減らずに長持ちするだろう。

ローグレードの鉄歯のクランクに、不似合いなほどくっきりした高級感のある刻印。王冠に「S」のマークはスギノ(杉野鉄工所~スギノテクノ~スギノエンジニアリング)のものだろうが、型番らしきF-12というモデルの情報は再生後のスギノエンジニアリングを含め、ネットでは見当たらない。

ローグレードの鉄歯のクランクに、不似合いなほどくっきりした高級感のある刻印。王冠に「S」のマークはスギノ(杉野鉄工所~スギノテクノ~スギノエンジニアリング)のものだろうが、型番らしきF-12というモデルの情報は再生後のスギノエンジニアリングを含め、ネットでは見当たらない。

ではと、1990年台のスギノのカタログを引っ張り出してみたが、やっぱりこのモデルの情報はない。ローグレード商品は注目されないことも多いが、このモデルの詳細は不明。

ではと、1990年台のスギノのカタログを引っ張り出してみたが、やっぱりこのモデルの情報はない。ローグレード商品は注目されないことも多いが、このモデルの詳細は不明。

まあ詳細がわからなくても、どうせ現物合わせなので大きな支障はない。後は46Tが重すぎないかが気になるところだが、最終的には組み付けて走ってみないとわからないことだ。

リベットのカシメ穴は6mmだったので、適当なM6ボルトとナットでアウター側のチェーンガードのみ装着する。

リベットのカシメ穴は6mmだったので、適当なM6ボルトとナットでアウター側のチェーンガードのみ装着する。