DURO Stingerタイヤ装着 [THUNDER]

息子の通学用自転車「THUNDER(稲妻)」は、入手時に26×1.5インチ(38mm幅)のKENDA製KWESTが装着されていた。エアー注入を怠る息子にも原因は大いにあるが、太さの割にパンクが多い印象だった。外出先の自転車屋でパンク修理してもらうことが何度かあり、その費用を考えれば耐パンク性の高いタイヤに変えた方が良さそうだ。

どうせ息子は雑にしか扱わないのだから、多少重くてもエアボリュームのある太くてトレッドの厚い、安価なタイヤを探していたのだが、なぜかウチに届いたのは26×1.25サイズ(32mm幅)のDURO製DB-7043 Stinger。

・・・細くなっとるやん。

いや、CARACLE-Sでも採用しているDURO製タイヤの丈夫さには信頼感があったので、多少細くても大丈夫かなって(^_^;)。

届いたタイヤはさすが340gだけあって、ペラペラの薄いトレッド。考えてみれば同じDUROでもモデルによって作りが違うのは当たり前で、CARACLE-Sに採用しているDB-7023 Rolloverと比べると耐パンク性や耐久性が不安な作りだった。

失敗したかと思ったが、もはや後戻りはできない! ・・・こともないが、ものは試しだ。実験台になる息子には災難かもしれないが、タイヤ交換作業開始。

パンク修理の時にも気付いていたが、タイヤを外してみるとリムテープの幅がやや狭いように思える。内側からのパンクは(リム打ちを除けば)これまで無かったし、それなりに丈夫そうなリムテープではある。とはいえ、タイヤが細くなって少し高圧化するし、少し幅の広い高圧対応品に交換した方が良さそうだ。次の課題として、探しておこう。

無事にタイヤ交換完了。マッドガードとのクリアランスが空いてしまったことが気になるが、今までより軽快に走れるようになるだろう。タイヤが細くなったので、月に一度は必ずエアーを注入することを息子に厳命しておいたが、あまり当てにはならない。私も気を払うようにしよう。

2020/06/13追記:トレッドが薄いことに不安を感じていたが、交換後8ヶ月近く過ぎてパンクゼロ。せっかく買い増した修理パッチは、出番の無いままだ。チューブをシュレッダー(米式)バルブ式に交換したり、私も時々空気圧をチェックしていることもあるだろうが、交換前の数ヶ月にパンクが相次いだことを思うと劇的に改善した。耐久性(走行距離)は恐らくそれほど高くないだろうが、今のところはまだまだ使えそうだ。パンク修理2回分にも満たない価格を考えれば、年一回交換しても見合う。走行感も軽快だし、改めてDURO製タイヤを見直した。

ご注意:本記事は、久行の個人的趣味とテック・ワンの技術検証を兼ねて行っているもので、同様のカスタマイズに対して安全性や耐久性を保証するものではありません。安全性に問題がなく、ご要望の多いものは純正品に取り入れる可能性もあります。興味のあるパーツや加工については、ご意見をお寄せください。

2019串柿ツーリングのお誘い [11/16(雨天時11/17)]

体調や仕事の都合で、残念ながらこの3年間は(良い時期に)串柿ツーリングを主催できずにいましたが、今年は復活します。

体調や仕事の都合で、残念ながらこの3年間は(良い時期に)串柿ツーリングを主催できずにいましたが、今年は復活します。

今回も串柿と強烈な坂を味わっていただくべく、プランを検討しています。

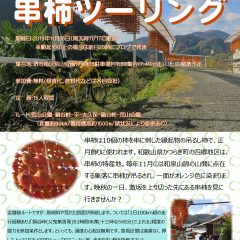

串柿は10個(または5個)の柿を串に刺した縁起物の吊るし柿で、正月飾りに使われます。和歌山県かつらぎ町の旧四郷村地区は、古くから串柿の特産地として知られています。毎年11月には和泉山脈の山間に点在する集落に串柿が吊るされ、一面がオレンジ色に染まります。晴れていれば青空との対比が美しく、心に残る風景です。道が狭いこともあり、車より自転車でこそ風情を堪能できます。

今回も堺市南区の荒山公園を出走し、国道480号線旧道の鍋谷峠を越えて四郷の平地区や大久保地区の串柿を見物します。時間的余裕があれば神野地区にも足を伸ばしてみたいところです。帰路は再び鍋谷峠を越えて戻り、約61kmのルートを予定しています。ただし、参加者の人数や脚力、道路状況や当日の進行状況などで、コースを変更することがあります。参加者次第では、蔵王峠を越えて戻ることも考えられます。

今回も堺市南区の荒山公園を出走し、国道480号線旧道の鍋谷峠を越えて四郷の平地区や大久保地区の串柿を見物します。時間的余裕があれば神野地区にも足を伸ばしてみたいところです。帰路は再び鍋谷峠を越えて戻り、約61kmのルートを予定しています。ただし、参加者の人数や脚力、道路状況や当日の進行状況などで、コースを変更することがあります。参加者次第では、蔵王峠を越えて戻ることも考えられます。

基本的にはロードバイク向けの全舗装ルートですが、急傾斜や荒れた路面が断続します。ついては誠に恐縮ですが、中級者以上の方に参加を限定させていただきます。具体的な目安としては「1日100km超の走行経験あり」「鍋谷峠(父鬼集落発)を50分以内(十三峠なら40分以内)で上れる」程度でお考え下さい。といっても、過度の心配は無用です。激坂区間は短いので、押しても時間的には余裕があります。

路面が荒れた区間もありパンクの可能性が高いので、予備チューブ等の準備をお願いします。また、日が短い時期ですので帰着が遅くなった場合に備えてライト類は必ずご持参下さい。

路面が荒れた区間もありパンクの可能性が高いので、予備チューブ等の準備をお願いします。また、日が短い時期ですので帰着が遅くなった場合に備えてライト類は必ずご持参下さい。

激坂区間では、ほとんどの方が押し歩きを強いられます。よほど脚力に自信のある方以外は歩きやすいシューズが必須です。寺社参拝なども考えていますので、スニーカーやMTB系のビンディングシューズ(SPD等)を用意する方が無難です。

一度山中に入ると、買い出しや食事をできるポイントがほとんどありません。今回は昼食のために山から降りることはしませんので、お弁当を持参いただくか、山に入る前のコンビニで購入して携行して下さい。

一度山中に入ると、買い出しや食事をできるポイントがほとんどありません。今回は昼食のために山から降りることはしませんので、お弁当を持参いただくか、山に入る前のコンビニで購入して携行して下さい。

散々脅しましたが、激坂を上り切った先には集落中に串柿が吊るされた壮観な景色が拝めるはずです。秋の1日、串柿と激坂を楽しむハードライドに挑戦しませんか?

参加希望の方は、当ブログの「ご連絡」フォームや、facebookやtwitterのメッセージなどでお知らせ下さい。

複数の自転車店さんに声を掛けていますので、色んな方が参加することになりそうです。どなた様も、ご遠慮なくご参加ください。ただし、当方も一自転車乗りに過ぎず、企画及び実施を一人で行う関係上、参加人数は最大15人程度に制限させて頂きます。悪しからずご了承ください。

■実施要綱

- 開催日:2019年11月16日(雨天時11/17に順延) ※前日20時までに当ブログで実行か順延かを発表

- 集合地:荒山公園(西側のP3駐車場) 7:30集合(7:40出走) [地図 http://yahoo.jp/hRAzU2 ]

- 参加費:無料(昼食代、飲料代などは各自負担)

- 定 員:15人程度

- ちらし:PDF / JPG

- ルート案: https://ridewithgps.com/routes/31342715 (距離約61km / 獲得標高約1600m)

■過去の串柿ツーリングの模様

2019/11/15追記:

天候に問題なさそうなので、明日の串柿ツーリングは予定通り実施します。

ロードでも走れるコースですが、局所的にはMTBの方が楽しめるかも? よほど健脚の方以外は押し歩きが必須と思われる区間がありますので、必ず歩ける靴をお持ち下さい。安全のため、諸注意を開催ページで必ずご確認下さい。

人数が増えすぎるのを恐れて、あまり宣伝しなかったこともあって、少人数の実施となりそうです。幸か不幸か、行動しやすい規模になるので、状況によってはコース延長もあるかも? もっとも、無理は致しませんので健脚な方は走り足りないかもしれませんがお許しください。今からの参加表明も歓迎です。

それでは、明日はよろしくお願いします。

四郷串柿の里偵察 その2 [紀見峠-竹尾-蔵王峠-堀越観音-東谷-大久保-鍋谷峠]

今年は久々に復活させたいと思っている串柿ツーリング。先週も下見を行ったが、台風直後でドロドロであろう蔵王峠や三国山方面を避けたので今日はもう一度試走しようと思っていた。今回は服部産業のH本さんも同行することになったが、またもや前日に雨の予報。やむなく紀見峠に迂回するルートを検討していたところに、H本さんから「紀見峠~さつき台~妙寺~蔵王~堀越~鍋谷という過酷なコースは如何ですか?」と、大筋は私が考えているのとほぼ同じルートの提案があった。

我が意を得たりで詳細ルートを詰め、距離83km、大きく3つの峠を超え、小さなアップダウンは山ほどある獲得標高2,000m超という、本番ではとても採用できそうにないハードコースの計画を立てた。

朝7時に近所のコンビニで待ち合わせ。私はTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)、H本さんはWilierゼロ・セッテという、お互いの会社の最軽量モデルが集合した。

今回はH本さんのご友人、札幌在住のSさんも大阪帰郷の機会にご一緒することになった。COLNAGOにカーボンホイールを履かせたピュアレーシング仕様ながら、タイヤはPanaracerグラベルキングで少々荒れた道でも支障は無さそう。

まずは国道310号線で河内長野方面に向かう。河内長野駅付近でコンビニに寄り、高野街道を辿って国道309号線旧道に入り、紀見峠を目指す。私が先導するが、H本さんもSさんも実業団登録経験者にして、今もツール・ド・おきなわに向けて準備に怠りのない猛者。後ろからのプレッシャーがスゴくてついつい無理をして踏み込んでしまう。紀見トンネル前で旧道に入ると、お二人を追いかける展開。

この付近でスリップして大腿骨を骨折したという話をしたところ、期せずして三人とも大腿骨骨折経験者であることが判明。お二人は鎖骨骨折の経験もあるとのことで、鎖骨を折ったことのない私は「自転車乗りとしてまだまだ」とのこと(^_^;)。

8:36、紀見峠に到着したころには、序盤からかなり消耗していた。ここから和歌山側に下っていき、国道309号線沿いのコンビニで山に入る前の最後の買い出し。この後は大阪側を下るまで、コンビニは無い。

四郷串柿の里偵察[鍋谷峠-平-大久保-鍋谷峠]

先週のブルベは油断による自転車損傷でDNF(完走断念)という残念な結果に終わった。振り返ってみるとトレーニング不足による後半の疲労や、出先で修理の難しい超軽量ホイールで臨んだことなど、自分の準備不足が完走できなかった理由と思える。自社商品CARACLE-COZの走行性能をアピールする機会をフイにしてしまったのは、結局自業自得だった。

ノリクラといい、競技系イベントで不甲斐ない結果が連続して、いささか落ち込んでいる。ちょっと気分を変えたいし、今年こそ「串柿ツーリング」を復活させたいので、今週末は下見に出かけることにした。台風で昨日は走れず、明日はまた降水確率が高いので、今日走るしか無い。とは言え、朝のうちは山道がまだ濡れていることが予想されるので、珍しく午後からの出走とした。台風通過直後になってしまったが、ルートに問題が発生していないか確認するためには、台風後の方がよい。

今回もTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)で、12時過ぎに出走。まずは通い慣れた鍋谷峠に向かう。本当は蔵王峠を上りたいところだが、雨上がりの府道61号線は間違いなく路上が川になっている。

最高気温が24度というちょっと前まで考えられない涼しさの中南下していくが、行く手の和泉山脈は雲を被っている。

今日はのんびりペースなので、ついでに国道480号線旧道を通って子安阿弥陀寺に寄り道。案の定、山が近づくにつれて上空は曇り空で、涼しいと言うより寒々しい。

その後も父鬼川を挟んで国道480号線の対岸をしばらく進み、父鬼集落下で国道480号線旧道に復帰。定点観測地点の温度計は18度を表示。13時台にこの気温とは、昨日の台風で一気に季節が進んだ感がある。

今日は晴れると思っていたが、どうも寒々しくてやる気が出ない。鍋谷峠に向かって上り始めると身体は暖まってくるが、路上は予想通り、杉を中心とした落ち葉や小枝が散乱している。

これも予想通りだが、路面が濡れているところが多く、水が流れている場所もある。TORACLE-COZが汚れてしまうのが憂鬱だが、ここまで来たら上り続ける。

今日は35分以上かけてのんびり上り、鍋谷峠に到達したのは14:10頃。峠も路面が濡れている。気温が一番高い時間帯のはずだが、峠の温度計は13度を表示。身体が冷える前にアームウォーマーとニーウォーマー、ウィンドブレークベストを羽織る。

惨敗の200kmブルベ [BRM1005和歌山200km Twilight Wind Farm]

幸か不幸か9月は仕事が忙しく、完全にトレーニング不足のまま一年半ぶりのブルベの日が来てしまった。しかも、今回のBRM1005和歌山200km Twilight Wind Farmは、獲得標高が3800m近いという厳しい山岳ルート。ノリクラ3回分に近い上りに加え、途中150km以上はコンビのない区間で、装備も安易にはできない。

2:30に起床し、3:30自宅出発。友人と車でスタート地点の和歌山マリーナシティに、4:30頃到着した。畳んで積載していたTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作フレーム)を取り出し、出走準備。過去三回のブルベ完走は700Cの猛虎四號とCARACLE-Sだったので、CARACLE-COZでの出場は初めてだが、戦闘力は過去最強といってよいだろう。

お腹の具合が良くなく、急いで出走準備を整えてトイレを探す。すでに今日二回目のトイレに飛び込み、ホッとして出てくると目の前が出走受付だった。和歌山スタートは初めてなので、勝手が判らなかったが、結果オーライ?

無事に受付を終え、5:30からブリーフィング。続いて車検を済ませて出走体制を整える。顔見知りのスタッフや出場者と言葉を交わしながら、スタートを待つ。小径折りたたみ自転車で出場とあって、「すごいですね」と声を掛けられたが、カーボンフレームにDI2、軽量パーツを奢ったCARACLE-COZの走行性能は、大多数のロードバイク出場車に劣るものではないと思っているので、全く心配していない。心配があるとすれば、エンジンだ^_^;。

定刻より少し早いが5:50前には出走開始の指示が下った。私も先頭グループに続いて出走。早速猛スピードで前方に消えていった参加者が一人いたが、それ以外はしばらくは一団となって進んだ。

目の前の走者が旧道に入るべきところをバイパスを直進してしまい、集団がバラけ、すぐに気付いて復帰するといった些事はあったが、序盤は抑えめのペースで淡々と東に進んでいく。

県道180号線に入るとペースアップして追い越していく参加者も多く、集団がバラけていく。県道180号線をショートカットする市道に入り、札立峠への上りに入ると、いきなり急傾斜が現れる。平均斜度9.6%(最大15%超)の急傾斜に加え、狭い道で後方から何台ものダンプカーに追い越される展開。相対的にギア比の低いCOZでも、かなり踏み込まないと上れない展開が続き、脚を削られる。

札立峠近くで一瞬傾斜が緩み、再び県道180号線に合流。すぐ生石高原に上る県道184号線に分岐。そこから再び急傾斜をひと上りすると、26.2kmの通過チェック1、生石高原駐車場に7:33着。今回はブルベのついでにルート上のWAKAYAMA800チェックポイントも回ろうと思っているので、駐車場からさらに上の「山の家おいし」まで上ってみたが、設置場所として紹介されているサイクルラックにQRコードが見当たらない。店内にも設置されているとのことだが、まだ営業時間前で万事休す。滅多に来られないところなので惜しい展開だったが、ここからの景観は絶景、ススキとのコントラストが美しい。