雨上がり 夏が吹きつく 海辺道 [堺浜周回]

仕事や天候不良や整備不良で2週末連続で遠出ができず、その間も雨が続いて通勤ライドすらできない日が6日間連続で続き、すっかり身体がなまってしまった。天気も良さそうだし今日こそは、と友人と待ち合わせをしていたが、朝起きると雨・・・。

すぐ止みそうでなかなか止まず、6:30集合の予定を何度か伸ばして最終的に8:00に近所のコンビニで待ち合わせた。どこへ行くか検討したが、出走が1時間半遅れたし、平地もまだ路面が乾いていないので山道はびしょ濡れだろう。手近な堺浜しか無いか、という結論に至り、今日も堺市を出ることは無くなった。

徐々に路面が乾いていく中を堺浜に向かう。今日もホイールをZ-LIGHTに戻したTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)だが、軽量化してリムハイトも高くなってので空力的も改善しているはずだが、体力低下を補えるほどではなく、友人に付いていくのが大変。

9時過ぎに堺浜に到着し、早速周回を開始。まだ空はどんよりとして、南西からの風が強いがそれなりに自転車は走っている。

1周目は軽く流し追い風の南側で前に出たりもしたが、2周目にペースを上げられると追走するのが精一杯。しかも何度が軽いアタックを掛けられ、1~2回は食らいついたが、すぐに着いていけなくなり脱落。すっかり粘りが無くなっている。

TORACLE-COZ用ホイール改造 [Z-LIGHTニップル露出]

昨秋のブルベで段差に突っ込んでスポークを破断してから、TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)のホイールZ-LIGHT(初期型)を放置していた。間に合せで使用した高強度タイプのZ-TOUGH2の具合が意外と良かったからだ。100g程度の重量差はほとんど体感できないどころか、リムハイトが低い(=リムが軽量)せいか、走り出しはむしろ軽く感じるほど。そんな事態は発生していないが、万一スポークが折れてもスペアを持っていれば携帯工具で対処可能なのも安心感がある。

もちろん、高速巡航性能は劣るのだろうが、昨年で競技志向を止めたこともあって、実感できるほど高速で追い込む機会がなかった。

TORACLE-Sの451化のためにホイールが必要になったが、16穴ストレートスポークのZ-LIGHTの前ハブを74mm化するのは難しいし、やはりSよりCOZに軽量ホイールが相応しい。そこで、TORACLE-Sにはスズカリミテッドと同様にZ-TOUGH2を74mm化して装着することにして、COZにはZ-LIGHTを復活させることにした。

どうせなら折れたスポークを直すだけでなく、この機会に改造を試みることにした。というのは、Z-LIGHT(初期型)はエアロ効果を追求してニップルをリムに内蔵している。しかしながら、この構造はちょっとした振れ取りでもタイヤを外す必要があり、リムの外側からニップルを回す工具も必要だ。この整備性の低さに販売店から悲鳴が上がり、途中からニップルが露出した一般的な構造に仕様を変更した。

私自身にとってもカーボンホイールを越える約1,150gの超軽量は魅力だが、反面で出先で振れ取りすら困難な構造はデミリットを感じる。内蔵ニップルに対応した携帯ツールを探してみたりもしたが見当たらず、大きな専用工具を持ち歩くのでは軽量化の意味がない。そこで、通常の携帯工具でニップル操作が可能なニップル露出型に改造することにした。スペアスポークさえ持っていれば、出先でスポークが破断しても修理できるので、ブルベなどでも安心だ。

まずはホイールを分解していく。内蔵ニップル専用工具でニップルをゆるめ、リムと分離。

ストレートスポークなので、前輪と後輪の左側はハブシャフトを外してやらないとスポークを外せない。と言っても後輪は引っ張るだけでフリーボディーやシャフトを外せるので工具不要。前輪もアーレンキー(六角レンチ)だけで分解できる。後輪右側のスポークは露出したフランジに通しているので、簡単に外せる

わずか13kmの週末ライド [土塔]

先週は仕事と天候不良でトレーニングライドに出ることができなかった。その後のウィークデイも雨がちの天気が続き、5日間連続で通勤ライドができなかった。そんなこともあって今日は何としても出走しなければ、と思いながらも乗らない日が続くと億劫になり、降水確率が高いことを言い訳にさぼってしまいたくなるのが怖いところだ。

億劫な気持ちに鞭打って、TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)で6:23に出走。相変わらず梅雨前線は南方に居座り、時折り京阪神にも雨雲が流れてくる。今日も和歌山県境方面は雨雲が掛かる予報だったので、とりあえず東に向かう。久々なので体力低下が心配だったが、走り出すと脚がよく回る。追い風もあるだろうが、気分は悪くない。この勢いで竹内峠でも目指そうか、と思ったが後輪が回転するたびに「ピタッ、ピタッ、ピタッ・・・」と音がするのに気付いた。

タイヤにガムや粘着テープでも付着したのか? と思い、北野田駅付近で南海高野線の踏切に止められた機会に点検してみると・・・。タイヤのトレッド面が大きく剥がれかけている!

今はかろうじて繋がっているが、急ブレーキ一発でちぎれ飛ぶだろう。遠方でバーストなんてことになると大変なので、やむなく出走わずか6kmで引き返すことにした。

実は先月もう片方のタイヤ(その時点では後輪)が剥がれかけているのに気付いて交換済み。その時点でこちらのタイヤは大きな異常が見当たらなかった。確か、前回の交換時期が前後でずれていたように記憶していたので、まだいけると判断した。ところが、約一ヶ月で同じ状態になったということは、私の勘違いで同時に交換していたのか?

Panaracer製ミニッツ・ライトは、比較的低価格なのにわずか160gの超軽量(20×7/8)。少なくともドライ路面の走行性能は申し分ない。他社を含めて現行商品でこれ以上軽量な451タイヤは見当たらず、これからもお世話になるだろう。反面軽量さはトレッドが薄いこととイコールであり、耐パンク性と耐久性が低い傾向がある。定期的な点検と早めの交換が必要だ。

同社のミニッツ・タフは耐パンク性と耐久性に優れているので、通勤用のTORACLE-Sにはこちらを装着している。リーズナブルでウェット路面でのグリップ力にも優れているので、一般用途にはこちらをオススメする。ただし、スチールビードなので重量は少し重い(20×7/8サイズで210g)。

経年劣化もあるので正確な検証は難しいが、恐らくミニッツ・ライトの寿命は2,000~3,000km程度、一方ミニッツ・タフは5,000km以上と思われる。

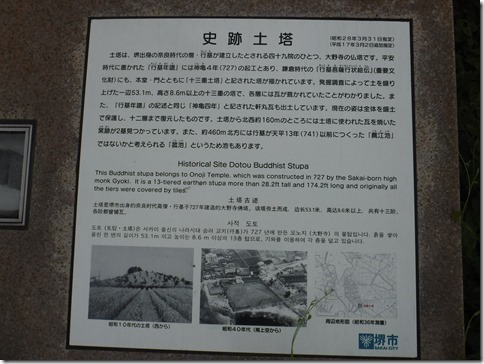

同じ道を引き返すの癪なので、帰路は少し北寄りの間道に入ってみた。平地をおとなしく走る分には、すぐにバーストするようなこともないだろう。自宅まであと2.5kmほどのところで、「土塔」の側に出てきた。近所だけにいつも素通りしていたが、今日は立ち寄ってみた。

土塔は奈良時代の僧「行基」が建てたとされる大野寺の仏塔で、一辺53.1mの方形で高さは8.6m以上。奈良の頭塔や岡山の熊山遺跡と共に「日本のピラミッド」として取り上げられることもある仏教遺跡だ。

土塔では人名を記した瓦が大量に見つかっており、西面と南面は瓦で覆われた創建当時の様子を再現している。

TORACLE-S 451ホイール化 [CARACLE-S]

先日、TORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)の累積走行距離が、10,000kmを突破した。週末ライドではTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)の出番が多くなったが、引退させたCARACLE-S 2015試作車に代わって毎日のように往復約30kmの通勤に使用している。社員旅行で沖縄に連れて行ったり、飛行機旅行では市販スーツケースに入るコンパクトサイズが役立つ。

折りたたみサイズを大きくしないという条件下では自分なりの完成形に達し、日常メンテ以外に手を入れる機会が減っている。通勤に使い始めたのを機会に、ナローワイドチェーンリングを装着したり、純正のフルマッドガードやカーボン製シートポストへ交換したくらいで、主要コンポは長らく変化がなかった。

最近、勤務先でドロップハンドルを装着した限定モデル「スズカリミテッド」を発売したが、ドロップ化と共にETRTO451(20インチWO)ホイールを採用している。これまでのETRTO406(20インチHE)ホイールと比べると直径が大きいため、走行安定性や走破性が向上し、慣性が大きいため速度を維持することが容易。走行時の機動性がやや低下するが、これは安定性と反比例するものであり、総合的に見て走行性能が向上すると言っていいだろう。

もっとも、CARACLE-Sは406でも充分によく走る。スズカエンデューロで優勝した際の出場車は、406ホイールのCARACLE-Sだった。451化は折りたたみサイズが大きくなることから、CARACLE-Sの「折りたたみサイズ世界最小」という特徴が失われる。個人的には飛行機旅行に携行することを考えて、451化は念頭になかった。ところが、スズカリミテッドに試乗した複数の人からドロップ化より、451化を高く評価する声が寄せられた。終いには、フラットハンドルバーの451モデルを要望する声まで寄せられた。これは、ドロップハンドルによるポジションの最適化を重視していた私にとっては、予想外だった。

そんなわけで、451化したCARACLE-Sの有効性を改めて検証したいという気持ちが沸いてきた。もちろん、スズカリミテッドの試乗はしているが、ポジションもコンポも違う状態なので、純粋にホイールサイズだけの比較はできなかった。

考えてみればCARACLE-Sを451化しても、同じ451車ではもちろん、406の折りたたみ自転車と比べても、圧倒的に折りたたみサイズが小さい。匹敵しうるのは16インチのブロンプトンや14インチのトレンクル、それと走破性が劣る12インチ以下の超小径車(A-BIKE、キャリーミー等)くらいだ。もちろん、CARACLE-Sより走るモデルなどない。

そして、451化したCARACLE-S(スズカリミテッド)が純正スーツケースに、ギリギリ収まる事がわかった。飛行機輪行に支障がないとなれば、最大の懸念が消滅する。

だからといって、2016モデル(の試作車)である私のTORACLE-Sは、現行rev.3フレームのようにキャリパーブレーキの装着も想定した台座が設けられていない。メーカーの人間だからといって気軽にフレーム交換できるわけではないし、何より世界に1台しか無い黄色のCARACLE-Sを活用するのが最優先事項。

「条件付き」だが451タイヤと車体のクリアランスは問題なさそう。簡単な方法としては、調整幅の大きいVブレーキや、Vブレーキ(カンチ)台座をずらすオフセッターを使用する方法がある。ただし、力率や剛性、強度の懸念がある。一方で何らかの手段でキャリパーブレーキ化を果たせれば、性能や見た目の向上はもちろん、現行シマノロードコンポとの互換性が確保できることが大きなポイントだ。

前輪はフォーククラウンがテーパー状になっていることが難易度を上げるが、貫通穴前側にスペーサーを挟めばスズカリミテッド同様にキャリパーブレーキ本体を装着できる。貫通穴後側をザクリ加工すれば、固定用の枕頭ナットも装着できそうだ。ブレーキシューの高さも丁度よい。

上司にザグリ加工に用いるエンドミル(切削工具)の置き場所を尋ねたら、代わりに出てきたのがこのカーボンフォーク。・・・なんか、予想外の変化球を喰らった(笑)。

実のところ、自分でも451規格のカーボンフォークを物色していたりもしたのだが、リア側が上手くいかなければ無駄になりかねないし、ヘッドチューブの短いCARACLE-Sで問題を生じないかの懸念があった。アップグレードパーツとしてカーボンフォークの有効性を検証しろ、ということだと解釈してありがたく拝借。黄色ではないが、黒ならタイガース的にはむしろ好都合の配色になる。

これで前輪側は目処がついた。しかも元のフォークを加工するという保険もある。そこで難題の後輪側に取り組むことにした。

どうせならなんとかキャリパー化したいし、フロントフォークも黒くなるし、ということで確保したのが検品不合格のrev.3バックフォークのブラック。と言って、これをポン付けすれば解決するほど甘くはない。

紫陽花を 愛でつ 雨間の急ぎ足 [滝畑ダム]

今日はヨメさんが関節を痛めて出走を断念する可能性があったので、友人とは別行動。幸い、ヨメさんの調子も改善してきたので、少し時間をもらって早朝ライド。6:55にTORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)で出走した。

早めに帰宅したいので、府外脱出は難しい。開通していれば鍋谷峠往復というところだが、通行止めはまだ続いているようだ。千早峠(金剛トンネル)は先週行ったし、とりあえず滝畑ダムまで上って、元気があれば蔵王峠まで上ろうかと国道310号線に並走する西高野街道で河内長野駅方面に向かった。

先週、毎年恒例の体調不良が終わったと宣言したばかりだったが、昨日辺りから身体がダルく脚が回らない。アレルゲンの候補であるPM2.5は、少量ながら飛んでいるようだ。少しでも気合を入れようと、缶コーヒーでカフェイン注入。

それでも大してペースは上がらず、だらだらと進む。画像の楠小学校手前の分岐は、振り返ると堺からの西高野街道と平野からの中高野街道の合流している四差路。いつもなら道なりに左の西高野街道を下っていくが、今日は少し近道になりそうな右の道を辿ってみた。

予想はしていたが、坂を上ったり下りたりしながらわずかばかりのショートカットの末、国道170号線に入る。

府道218号線に入って石川沿いを遡って、滝畑ダムに向かう。日野の集落を過ぎた辺りで、紫陽花の群生を見かけて一時停止。雨が近づき曇りがちの空と湿度の高さは鬱陶しいが、せめても心が和む。

滝畑ダムの手前は深い谷になっており、せき止めれば大量の水を蓄えられるのがわかる。この渓谷にダムを建設した理由だ。とは言え、府道は切り立った崖の中腹を走っているため、ダム建設のために道幅を広げるのは容易ではないと思われる。滝畑にはもう1本の府道61号線も通じているが、こちらもなかなかの難路で現在も未舗装区間が残っている。それで、尾根の稜線近くに改めて広い市道(関西サイクルスポーツセンター経由)を造ったのではないだろうか? 想像でしか無いが、建設時期などを調べてみると面白いかもしれない。ただ、市道となるとネット上にもなかなか情報がない。