TORACLE-COZ 2(ディスクブレーキ)組立て その1 [油圧ディスクブレーキ講習会]

私自身も愛用してきたCARACLE-COZに、2020年8月からディスクブレーキシリーズが加わった。700Cロードバイクでディスクブレーキ化が徐々に進み、ミニベロロードを名乗るCOZのディスク化も必然だった。しかしながら、まだ折りたたみ車への導入は本格化しておらず、ロード用のフラットマウント規格とスルーアクスルという最新規格を両方採用した折りたたみ自転車は恐らく初めてだ。

そもそも、折りたたみ自転車に油圧ディスクブレーキを導入するのは、課題が多い。まだ整備技術を持つ自転車店が少ない中で、ブリーディングが不充分だと、折りたたみでオイルラインが倒立することによるエアー噛みの懸念がある。また、オイルホースが折りたたみの頻繁な屈曲に耐えられる確証が得られていない。そのため、第一段階はハイブリッドディスクブレーキ(経路にメカニカルワイヤーを用いる油圧キャリパー)を導入している。

ハイブリッドディスクブレーキのストッピングパワーは充分過ぎるもので、ディスクブレーキのメリットを享受できる。しかしながら、ロードバイクでは次第にフルオイル式の普及が進んでおり、将来的な導入に備えた実証実験を私が担当することになった。

とは言え、私自身が常用するためにディスクブレーキ車を使用した経験は無く、油圧式を本格的に整備したこともない。取説や耳学問だけでは心許ないので、経験豊富な近所の友人にレクチャーしてもらうことにした。

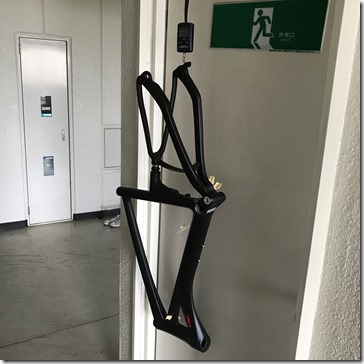

用意したのは、まずディスクブレーキとスルーアクスル対応のLサイズフレーム。Quick-it(折りたたみジョイント)や小BB(折りたたみ関節)のアルミパーツを含めて実測1,460g。LサイズはMサイズよりトップチューブが+37mm、ヘッドチューブ+50mm、シートチューブ+30mm大きくなっている。

こちらもディスクブレーキとスルーアクスルに対応したフロントフォーク。実測重量はちょうど400g。

ディスクブレーキとスルーアクスルに対応した451ホイールZ-DISK2は前輪550g。

後輪695gで、前後合計1,245g。COZ RB(リムブレーキ)用のZ-LIGHTの1,150gと比べると100g近く重くなってしまうが、ディスクブレーキの制動力を受け止めるためには仕方ない。これでもスタンダードなZ-DISK1(約1,320g)に比べれば約75g軽い。1と2の違いはハブが一般的なJスポーク用か、ストレートスポーク対応かの違いで、リムは同じものだ。

トップチューブが伸びるので、ハンドルをショートリーチ(80mm)のものに変えて、ステムが短くなるのをできるだけ抑制する目論見。これまでがリーチ110mmだったので、計算上はトップチューブが37mm伸びるのをほとんど吸収できることになる。重量は190g。できるだけ長いステムを装着したいという古い価値観が、残念ながら、あとで二重投資を招くことになる。

その他、ブレーキに関連するコンポやメンテナンス機材を思いつく限り用意して、友人宅にお邪魔した。

今回、デュアルコントロールレバーとブレーキキャリパーはシマノのグラベル用コンポGRX RX600シリーズの1×11用を用意した。折りたたみ操作の簡便化や軽量化を重視するなら、フロントシングルは有効な手段だ。SRAM社がロード用1xコンポを発売するなど、700Cでも徐々にフロントシングルが普及しつつある。

遅れ馳せの夏到来 [千早峠-大川峠-竹内峠]

梅雨とは言え雨が例年になく多かった7月は、月間走行距離が543km。月600kmを下回るのは、大腿骨に埋め込んだチタンボルトを抜く手術をした2018年11月以来という異常事態だ。月末になっても雨がちの日が続き、最後の最後、昨日7月31日になってようやく梅雨明け宣言が出た。

昨晩もにわか雨の間を縫って通勤する展開だったが、8月初日の本日の降水確率は10%。ようやく雨雲を気にしないで走りに出られる日がやってきた。先週の連休も雨続きで遠出できず、先々週も堺浜を少し走ったくらいで、すっかりなまった身体だが、ようやくの夏到来に気は逸る。TORACLE-COZ(CARACLE-COZ RB試作車)で、6:23出走。

遠出はしたいが、水越峠も鍋谷峠も和泉葛城山牛滝ルートも通行止めが続いているようだ。この大雨続きでは蔵王峠も怪しいところだし、身体は鈍りきっているし、いきなりの暑さにも慣れていないので無茶はできない。大阪府脱出ルートが限られる中、似たようなコースばかりになってしまうが、まずは千早峠(金剛トンネル)に上って体調次第でその先を考えることにした。

まずは国道310号線を河内長野駅方面に向かう。まさに夏という青空に心は弾み、ペダルを踏む脚にも力がこもる。とは言え、寝苦しい夜に身体は少しだるい。用心して飛ばしすぎないようにして、ツーリングペースで進む。

すでに汗だくになって河内長野駅近くのコンビニに立ち寄り、だるい身体にカフェイン注入。これまでの惰性でホットコーヒーを頼んでしまったが、うだる店外に出て、アイスコーヒーにすれば良かったと後悔。

毎度のごとく、駅裏の石川を渡る諸越橋から千早峠(金剛トンネル)に向かって上り始めるが、今日は府外脱出を狙っているのでアタックはせずのんびりペース。観心寺手前の温度計は7時台から23度を表示。

上りながら汗が吹き出してくるが、コロナと長梅雨でずっと不自由な生活が続いているので、この夏空の開放感で気が晴れる。

8:20頃、千早峠(金剛トンネル)に到着。54分09秒のタイムはのんびりしたものだが、おかげでまだ体力に余裕はある。これならもうひとつ低い峠を越えるくらいは問題ないだろう。

TORACLE-S ペダル交換と451化後の折りたたみ検証 [CARACLE-S]

451化とキャリパーブレーキ化を機に軽量化と消耗パーツの交換を進めているTORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)。今回はまずペダル交換。

ペダリング時に軋み音とコリッコリッという違和感が生じていたのでBB交換の前に、ペダルをwellgoの着脱式からシマノPD-A530に交換して原因の切り分けを行った。結果として違和感が消えなかったので原因をBBに絞り、ベアリングのガタツキを発見した。

ところが、BB交換後も微妙な違和感が残り、再度他のペダルに交換してみたら違和感が消えた。手でペダル軸を回したくらいではわからないが、どうやらBBだけでなくPD-A530にもベアリングの異常が生じているようだ。一方で、ダイレクトなペダリング感覚が快適だった。長年の使用でwellgoのペダル着脱台座(QRD)にガタが生じていることもあるのだろうが、比較すると着脱式でないペダルの方が剛性が高く踏み込んだ力をしっかり受け止めてくれるようだ。

重量のあるペダルなので元々一時的な装着のつもりだったが、せっかく451化で走行性能が向上しているので、通勤用には着脱式や折りたたみ式でないソリッドペダルを装着したいと考えた。折りたたみに制限が生じるが、旅行に持ち出す際には着脱式に交換すればいいし、そのままでもヘックス(六角)レンチさえあれば大した手間なしに着脱できる。

できるだけ軽い方が良いが、信号停車の回数が多い通勤ではSPDの拾いやすいペダルがありがたい。PD-A530は重い代わりにビンディング機構が上を向きやすいので、片面SPDながらクリートの拾い損ないが少なく走り出しが楽だった。これと比べるとTORACLE-COZに装着しているPD-A600は軽い分ビンディング位置が安定せず、拾い損ないが起きやすい。

重量的には片面SPDペダルが有利だが、クリート固定のしやすさを追求するなら両面SPDという選択肢もある。そこで引っ張り出してきたのは、シマノXTRグレードのPD-M9000。未使用のまま死蔵しているうちに、後継品PD-M9100が発売されてしまった。ペアで310gの重量は、片面SPDのPD-A600(286g)には及ばないまでも,PD-A530(383g)と比べて73g軽量。旅行時に確保しているマグネシウムボディのwellgo MG-8 QRD(片面SPD)ですら、着脱機構(QRD)で重量がかさみ、330gある。

重量的には飛び抜けているわけではないが、材質、表面処理、細部の質感などはさすが最上級グレードだ。通勤に使うのがもったいない。シマノ製SPDはやはり本家本元だけあって、互換品と比べると着脱も快適だ。

この機会に折りたたみ機構の検証を行ってみた。451化自体に大きな支障はないようだが、やはり先ほど装着したPD-M9000がヘッドチューブに突き当たって干渉してしまう。

TORACLE-S BB交換 [CARACLE-S]

451化とキャリパーブレーキ化を果たしたTORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)だが、走行距離が1万キロを越えてあちこち消耗しているので、この機会に手を入れている。

451化の前の話だが、ペダリング時に軋み音がするので各部をチェックしていたら、BBにガタがあるのを発見。クランクを外してBBを増し締めしてもガタは取れない。

そこでBBを外してみると、装着時は一体化していたBBがバラバラになった。長期間の使用で各部の嵌合が少しゆるんだようだ。

カートリッジベアリングがガタついているので、シールを外してみるとリテーナーが破断して変形している。このTOKEN製TK868CT(103mm)は2016年5月に、CARACLE-S2015モデル試作車に装着したもの。その後、TORACLE-Sに移植して使い続けていた。TORACLE-Sだけでも10,000km以上走行していることにはなるが、もう片方のベアリングはスムーズな回転でガタもないので、たまたまハズレだったのかもしれない。

ベアリングの交換を考えたが、「163110 2RS」という規格はちょっとマイナーなようで、国内で探すと安いものでも1個2,700円以上する。もう左右一緒に交換するなら5,000円を越えることになる。結局、無名の中国製ベアリングを見つけて、海外から2個700円で取り寄せたが、品質の懸念が拭えない。

そこで、同時に手配したのが、このBB。チタンシャフトで140g未満の超軽量ながら、3,000円未満で入手できた。

451化TORACLE-Sのリフレクター装着と軽量化の模索 [CARACLE-S]

451化とキャリパーブレーキ化を果たしたTORACLE-S(CARACLE-S 2016試作車)だが、それに伴い使用しないカンチ台座のシャフトを外した。

そこで問題になったのがリフレクターの装着だ。販売状態のCARACLE-SはVブレーキとその固定ボルトの間にテックワンの金属加工部門が生産したアルミ製のL字型プレートを挟んでいる。

こうして設けた台座にリフレクターを装着しているわけだが、TORACLE-Sはカンチ台座のシャフトを外してしまったので、この方法が取れない。もちろんシャフトを戻せば装着できるし、451市販車のスズカリミテッドではチタン製のシャフトと交換してリフレクターを装着している。機能的にはこれで問題ないが、ブレーキ本体が装着されていないシャフトが間延びして、見た目が今ひとつ。なにかいい方法がないか改めて検討してみた。

交通法規では自転車に尾灯または反射鏡を装着することが義務付けられているが、実のところ詳細な規格が条文に明記されているわけではないし、都道府県によって条例の文面は微妙に異なる。私は普段からLED式のセイフティライトを用いているが、最近の解釈として交通法規上の尾灯として用いる場合は点滅でない連続点灯であることが求められるようだ。とは言え、実際のところ点滅させた方が視認性は高いだろうし、連続点灯はランニングタイムが短くなる。うっかりバッテリー切れという事態に備える意味もあって、毎日夜間走行をする通勤用にはリフレクターも併用することにしている。

ところが、実はCARACLE-Sにリフレクターを装着するのは意外と難しく、方法が限られる。正確には、JIS基準に準拠するのが難しいのだ。もちろんJISは工業規格であって、守らなくてはならない法律ではない。とは言え、詳細な規格が記載されていない法令に代わって基準を示し、安全な自転車の目安になっているのは間違いない。

左側通行の日本では一般的には右側のシートステイに装着している自転車が多いが、CARACLE-Sはパイプ断面が四角形なので、リフレクター付属のバンドでは装着が難しい。ではシートポストに装着してはどうかというと、CARACLE-Sは折りたたみ時にシートポストをほとんど一番下まで下げるので、途中につけると折り畳めなくなる。私のパーツ構成ならシートポスト最上部に取り付ければ折りたためるが、JISでは「レンズ最上部が後車輪ハブ軸よりも上方で,かつ,サドル座面中央部 から 75 mm. 以上下方の位置になければならない」と定められている。恐らくは衣服、特にスカートがサドルから垂れてリフレクターを隠すことを避けるためと思われるので、ほぼレーパンで乗車する私には必然性のない基準だ。とは言え、最も視認性が期待できる場所だけに、ここには法律上の尾灯ではなく「補助灯」としてセイフティライトを装着したい。

反対に位置を下げて、リアエンドのダボ穴を利用するのはどうだろうか? この位置ならハブ軸よりギリギリ上方になるので、何とかJIS基準を満たす。ところがエンドの右側にはCARACLE-Sを折りたたんだ際に固定するマグネットが装着されており、マッドガードのステーを装着するケースも有るため、ここに装着するのは困難。左側のエンドなら余裕もあるが、左側通行の日本では自動車からの視認性が低下してしまう。マッドガードをステーを使用しないQR式に変更したので、個人的にはここに装着できなくもないだろうが、「ハブ軸」と言っても20インチ車のCARACLE-Sでは相対的にかなり低い位置になり、視認性が下がる。

つまり、少なくとも販売する自転車として、カンチ台座を利用したリフレクターの装着は、実はCARACLE-Sでほぼ唯一の方法なのだ。

結論は見えていたが、単純に元のカンチ台座用シャフトを戻すことはしない。スズカリミテッドで用いたチタン製のシャフトを、短く切断することにした。