勝手に梅雨明け宣言 [千早峠(金剛トンネル)-竹内峠]

先週末は1回めの新型コロナワクチン接種のため、遠出はお休み。平日は雷や豪雨など梅雨末期の荒れた天候が続いたが、今朝は周辺に雨雲は見当たらず、6:25にTORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ DB)で自宅出走。

最低気温24度となれば出走時から結構暑い。寝苦しかったこともあってか身体がだるく、重い脚を回してひとまず国道310号線を河内長野駅方面へ進路を取った。雲はやや多いが、晴れと言って良い天気。東風が強めのこともあってか行く手の金剛山地の稜線もくっきり見える。

調子が上がらないままダラダラ走っていたら、立て続けに2台のロードに抜かれた。追走する気力もなく、見送る。

体調がもうひとつのところを暑さで消耗し、早くも疲れ切って河内長野駅付近のコンビニで大休止。カフェイン注入は今季初のアイスコーヒー。

気は重いながらも河内長野駅裏手の諸越橋で石川を渡って、千早峠(金剛トンネル)に向けてヒルクライム開始。

それでも少しはカフェインが効いてきたか、次第に身体が動き出した。 少々の傾斜の変化はダンシングで踏み込んで突破できる。 (さらに…)

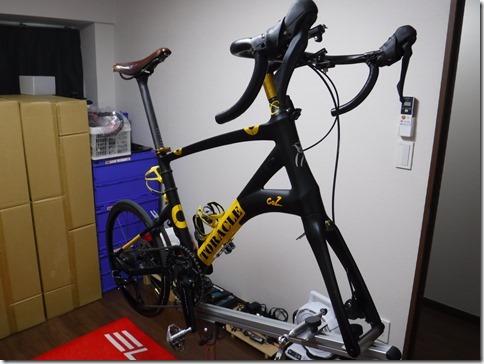

TORACLE-COZ 2(ディスクブレーキ) デュラDi2化 その2

デュラエースの油圧ディスクブレーキと電動変速Di2に載せ替えたTORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ DB)は、格段に走行性能が向上した。ちょっと近く感じていたハンドルポジションは、すでに10mm長くしていたが、さらに10mm長い100mmステムを装着してほぼ違和感がなくなった。Di2のカンも取り戻し、長距離も山も気持ちよく走れることで、改めてCARACLE-COZのポテンシャルを実感した。

小ネタだが、数少ないスチールパーツであるキャリパー固定ボルトをチタン製に交換してサビ防止とプチ軽量化。もちろんゴールドカラーだ。すでにステム周辺やボトル台座、シートポスト、マッドガードの固定ボルト類も多くをチタンやアルミに交換している。実は古臭く見える革サドルスィフトも、チタンベースモデルだったりする。

チェーンやスプロケのトップ側、BBシャフトなど、今でもスチールを使用しないと性能や耐久性を実現できない部位もあるが、交換が可能な部位は他もサビにくい素材に交換したい。性能を落として良いならアルミ製スプロケットやチタン製チェーンも無いわけではないが、価格面や性能、耐久性のデメリットが大きいので安易に採用できない。

走行に関してはほぼ問題が無くなったが、別に大きな問題がある。実は「たためない」のだ・・・。

「折りたたみ自転車だろ!」とツッコミが入りそうだが、GRXからの換装時にリア油圧ホースの長さが不足していた。走る分には全く支障ないが、たたもうとするとホースが突っ張ってたたみきれない。こうなった原因はリアホースの経路を変更したから。

フレーム前部の左開口部からホースを出す方が折りたたんだ際にハンドルを左に切るので余裕ができるが、走行時に油圧ホースがS字を描いてしまい見栄えが良くない。ハンドル周辺の小物とも干渉するので、改善したかったという理由もある。

そこでデュラエース換装を機に右開口部から出すように経路を変更した。折りたたむための余裕を持たせたつもりだったが、検証が甘かった。

緊急事態宣言期間中はコンビニにも立ち寄らない三密回避ライドで、輪行も避けていたので支障は無かったが、これからは輪行も復活させたいということで、ホースを再セッティングすることにした。過去2回の組付けは友人の家を借りて指導を受けながらだったが、今回は完全自力でのセッティングに挑戦した。

まずは現在のホースの取り外し。作業中にオイルが付着しないようにホイールを外して、ディスクパッドをダミーパッドと交換。

オイル受けを装着してブリードニップルを開くとオイルが少量出てくる。デュアルコントロールレバーのブリードネジを外して何度もレバーを握り、ホース内のオイルをできるだけ排出。

輪行解禁 雨雲回避ライド [雄ノ山峠-孝子峠]

昨日の朝も出走機会を狙っていたが、午前中は急に雨雲が出現する不安定な天気が続き、午後も油断はできなかったので見送り、今朝走ることにした。とは言え、今朝も準備中に雨がパラつき、弱いながらも周囲に雨雲が散財する油断できない展開。峠道は濡れていることが予想されるし、鉄道に沿って走っていつでも輪行で脱出できるルートを取ることにした。ほぼ平地中心のロングライドということだ。

6:26にTORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ DB)で自宅出走。ひとまず泉北丘陵を越えていくルートを辿ったが、荒山公園前からは和泉山脈が霞んで見えずらい。やはり山は危険だ。

信太山の南側を越えて和泉市の国道480号線に降り、槇尾川沿いにずれて南に向かっていく。路面は湿っている箇所もあるが、概ね走行に支障はない。

JR阪和線に並走する府道30号線に入って一路南進。1時間で約20km走行し、貝塚市麻生付近。逆風がだんだん強くなってきたが、体調はそう悪くなく、カフェイン無しでも脚が回る感じ。

雨雲レーダーの予報はコロコロ変わるが、南の方が雨雲は少なそうなので、休憩も取らずに急ぎ足で南進を続けた。お陰で小さな前線をひとつやり過ごせたようだ。

うっかり新家で左折し損なって府道30号線から離れたが、府道64号線に入って南下を続ける。熊野街道(紀州街道)の信達宿付近は風情ある町並みが続いていたが、今日は素通り。

TORACLE-COZ 2(ディスクブレーキ) デュラDi2化 その1

油圧ディスクブレーキの検証のために、TORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ DB)を組立てて約9ヶ月間。シマノ唯一のドロップハンドル用シングルスピード対応コンポGRXのブレーキキャリパーとデュアルコントロールレバーを装着して、レバーやケーブル(ホース)まで完全油圧式のブレーキシステムに105のリアディレイラー、ロー側34Tの超ワイドスプロケットを組み合わせたフロントシングル仕様に小改良を積み重ね、輪行用ロードバイクとしてひとつの完成形に達したと思っている。

走行時のストレスが格段に減り、輪行の使い勝手も充分満足できる仕上がりだが、油圧ディスクブレーキを体験するとさらに走りを追求したくなってきた。近所の友人の協力を得て、CARACLE-COZの最高性能を引き出すための仕様変更を行うことにした。具体的には、デュラエースコンポによるフロントダブル変速とDi2の復活が目玉だ。

まとまった時間が確保できるGW中に、作業中も走れる車体を確保しておくためにまずはTORACLE-S 2を走行可能状態に組み上げ、続いてTORACLE-COZ 2の仕様変更作業に取り組んだ。

ディスクブレーキ用ツールが揃い、経験豊富な友人宅に持ち込み、メンテナンススタンドに固定。

まずはコンポをほとんど取り外していく。再使用するクランクもDi2配線のためにBBごと取り外す。

GRXの油圧ブレーキキャリパーも一旦お役御免。約9ヶ月間、走行距離2840kmほどだが、ディスクオイルは色落ちして透明感が強くなっており、ディスクパッドもかなりに消耗していた。現在の私の使用状況だと、年一回程度はブレーキホースごとオイル交換した方が良いとの友人の見立てだった。ディスクパッドは使用状況で消耗具合が大きく変化するが、年一回と言わずもう少し早めに交換した方が良いかも知れないとのこと。

Di2のエレクトリックケーブルをフレームに通していく。COZ RB(リムブレーキ)でも行った作業なので、さほど苦労なく進行。

腰のないエレクトリックケーブルをチェーンステイに通すのは多少手間取ったが、インナーワイヤーを先に通してケーブルをテープで留めて引っ張り出して貫通。

今回はハンドルバーもシマノPRO VIBE カーボンハンドルバーコンパクトに交換する。こちらに通すのはかなり手こずったが、友人が対処してくれた。こういった誘導作業に使う場合、シマノ製よりSRAM製インナーワイヤーの方が腰があって使いやすいそうだ。

リアディレイラーなどのパーツをデュラエースR9100シリーズに交換装着していくが、ブレーキセッティングとDi2の機能検証が終わるまでBBやクランクは装着しない。

デュラエースのデュアルコントロールレバーと接続。オリーブ圧入前に固定パーツを通しておくのを忘れないように注意(次回作業時の自分への呼びかけ)。

デュアルコントロールレバーに、延長パイプを介してファンネルをセット。

デュラエースのブレーキキャリパーを装着し、ディスクパッドをダミーパッドに交換。キャリパー側からオイルを注入。

ファンネルにオイルが満ちてくるまで注入し、揺すったり傾けたりしながらブレーキレバーを握っては離すを繰り返してエアー抜き。気泡が出てこなくなって、レバータッチがしっかりしたらファンネルに栓をして取り外し、エアーが入らないように蓋をしてブリーディング完了。

Di2が動作することを確認してから、BBやクランク、チェーン等も装着。BBとチェーンはこの機に新調。ホイールも装着。

ホイールも装着。ディスクローターもデュラエースのものに交換。この時点でカセットスプロケットはCOZ RB(リムブレーキ)で使用していた11-28Tを流用したが、後日新調した。

接続ユニットを介してPCに接続し、E-TUBEアプリでDi2のセッティング。動作チェックを行いながら作業を進め、自分好みに操作スイッチのハイ・ローを入れ替えたりしたが、ボタンを長押しすると一気に数段変速できる多段変速や、フロントディレイラーも自動で変速するシンクロナイズド変速は意図しない変速に煩わされるのが怖いので今は使用しない。

ひとまず乗車可能な状態にまでブレーキ系と変速系のセッティングを終え、友人宅をおいとました。今回も多大な協力に感謝。自宅に戻って作業続行。ハンドルバーとデュアルコントロールレバーの交換に伴ってブラケットポジションがかなり手前に来たので手持ちのあった90mmステムに交換して10mm延長。

ハンドル周りのポジションが固まっていないので、これまでのバーテープを再利用。すでにゴールドの新バーテープを入手しているので、ポジションが決まったら新調の予定。

これでテストライドが可能な状態まで組み上げることができた。デュラDi2化の効能を確かめるために出走したのはGW翌週となった。

久々のDi2にミスシフトを頻発したり、調整不足でリアがローに入らなかったり(正確にはローに入って10秒ほどで一段戻る)、ステムを10mm延ばしてもハンドルポジションが近かったりという課題はあったが、全て解決が容易なものばかり。Di2操作は慣れの問題だし、RDのロー側調整は早速和泉葛城山山頂で実施。ステムはもう10mm長いものを手配だ。

一方で、Di2のシフティングはやはり楽で、シフト回数が増えた。前ダブル化によるリアスプロケットのクロスレシオ化により、ギア比を微妙に調整できるのでペースを維持しやすい。これは以前も使用していた仕様なので予想はついた。

驚いたのは、デュラエースの油圧ブレーキのコントロールのしやすさだ。同じシマノ製だが、グラベル用のGRXはストッピングパワー重視でガツンと効く。安心感はあるが、カーブでうっかり強く握ると車輪がロックして転倒しかねない怖さがあった。これが油圧ディスクブレーキだと思っていたが、デュラエースの油圧ブレーキは微妙なコントロールがしやすく、ほぼリムブレーキと同様にカーブ途中でのブレーキングや当て利きも違和感なくできる。それでいて引きはとても軽く、制動力は充分に強力なので、Di2と組み合わせると正に思うがままにマシンを操れる。

現在のロードバイクの最高性能とも言えるコンポを搭載したTORACLE-COZ 2。さらなる進化に感動したシェイクダウンだった。

「TORACLE-COZ 2(ディスクブレーキ) デュラDi2化 その2」に続く?

ご注意:本記事は、久行の個人的趣味とテック・ワンの技術検証を兼ねて行っているもので、同様のカスタマイズに対して安全性や耐久性を保証するものではありません。安全性に問題がなく、ご要望の多いものは純正品に取り入れる可能性もあります。興味のあるパーツや加工については、ご意見をお寄せください。

コンビニ解禁紫陽花ライド [紀見峠-恋し野の里あじさい園-千早峠(金剛トンネル)]

昨晩は局地的に側溝が溢れるほどの集中豪雨。今日も夕方には雨が降る予報だが、午前中は何とか保ちそう。台風が近づいていて天気の動向は読みづらいが、明日の方が雨の確率が高そうなので、TORACLE-COZ 2(CARACLE-COZ DB)で6:35自宅出走。

薄曇りのどんよりした空だが湿度が高く、空気がベタついて爽快感はない。最低気温22度となれば、ショートウェアでも少し体を動かすと汗がにじむ。

まずは河内長野駅方面に向かう。今日は距離を伸ばしたいと考えながらも、なんとなく速度の上がる国道310号線でなく並走する西高野街道に入ってしまった。体調はまずまずだが、「さあかっ飛ばすぞ」というほど絶好調でもない。スッキリしない天候もあって、もうひとつ意気が揚がらない。

どんよりしてはいるが、終わり坂の上からは和泉山脈の稜線がくっきりと見える。雨の心配はなさそうなので、距離は延ばせそうだが、されどんなルートを辿るか?

河内長野駅付近に到着し、実に久々にコンビニに立ち寄ってコーヒーブレイク。緊急事態宣言が終わったので、「有人施設無立ち寄り・単独行・輪行自粛」という三密回避ライドを少し緩和。今回から適宜コンビニも活用する。これで距離を延ばしやすくなる。

駐輪場には電動自転車が駐まっていた。ペダルが付いた「モペット」型で、名前通りの原動機付き自転車。この個体はちゃんとナンバーや保安装備(ウィンカーやバックミラー等)を備えた合法モデルだった。最近は違法電動自転車が問題になっているが、こうした形でちゃんと活用して欲しい。

久々にトトロ街道を走ることにして、高野街道を経て国道371号旧道に入る。特に標識もないが、この交差点を左に曲がって急坂を上り、線路を超えたところで右に曲がればトトロ街道の入口。

南海高野線単線時代の軌道跡が、自転車・歩行者専用道になっている。車の多い国道を通らずに済むので、初心者でも安心して紀見トンネル近くまで上っていける。誰が言い出したのかは知らないが、10数年前からこの遊歩道を「トトロ街道」と呼ばれるようになった。「となりのトトロ」との関連かもしれないが、どこがトトロなのかはよく判らない。鬱蒼とした木立の下を走る区間がトトロの情景を思わせるのだろうか?