荒れ田にも 忘れずに咲く 彼岸花 [鍋谷峠-犬鳴峠]

悪天候にメカトラに仕事と都合が悪い事態続きで、2週間連続で週末に出走できなかった。ウィークデイも雨が多く、通勤ライドすら距離が伸びない有様。そうこうするうちに、気がつけば10/23のブルベまで約1ヶ月しかない。お尻に火がついてきたが、今週末も昨日土曜日は出勤日だったし、台風もやって来た。幸い台風は昨日朝のうちに大阪ではほぼ雨も止み、通勤帰路は自転車で帰宅できた。

間が開いてしまったが、少々無理してでも距離を延ばしていかないと200kmブルベの完走すら危うい。そんな訳で今日はまず鍋谷峠を目指して6:24自宅出走。最低気温は21度とのことで、朝のうちはショートのウェア上下でちょうど暑くもなく寒くもない適温だった。台風が過ぎたばかりだが、さほど風も強くなく、雲は多いが晴れ間も見える天気で雨の心配はなさそう。久々なので文字通り身体が重いが、体調はまずまずでほどほど脚も回る。ただ、交換したばかりのクリート位置がしっくりこなくて、2回止まって再調整。それでも不自然に足首をひねる感じが取れなかった。

国道480号線の逢坂トンネルを越えて眼前の紀伊山地を見やると、山稜付近は雲を被っている場所も多い。雨雲ではなさそうだが、山中の路面は濡れているだろう。

父鬼集落下の定点観測地点。開通早々の前回も温度計の表示が点滅していたが、今日も21度を示しながら点滅していた。

今日は距離を伸ばすつもりだし、久しぶりで身体が鈍っているのでほどほどに抑えて軽くアタック。やはり山に入ると路面はかなりウェットだったが、舗装したばかりのせいかダンシングでもさほど後輪が滑らない。ただ、台風やそれ以前の雨続きのせいか、路面にかなり小枝や落ち葉が落ちていてせっかくのスムーズな舗装を損なっていたのが残念。湿度が高いこともあってやはり上りでは汗が滴る。

幸い、途中で抜かれることはなく、一人抜いて鍋谷峠にゴールしたのが8:20頃。最高心拍数は185bpmで前回の192bpmに及ばず、タイムも28分36秒と10秒遅かった。3週間ぶりの割には、まずまず。今日も上りですれ違う自転車が多く、峠に着いてからも次々上がってくる。下から見たとおり、峠付近は雲に覆われて陽射しは無い。

息が落ち着いたら、携行食を口にして、ウィンドブレーカーを羽織って、和歌山側に下り始める。南側の和歌山側も路面が濡れているところが多いので、慎重に下っていく。気がつけばすっかり柿が色付いて、秋の風情もうひとつスッキリしない雲行きなのが残念。

鍋谷峠トンネルの出口付近でバイパスに合流すると、路面は概ね乾いており、快調に下っていく。途中で道の駅により、今日は西に向かうためにそのまま国道480号線を下っていく。京奈和自動車道の高架をくぐったあたりで今日のお目当てであるマンジュシャゲ(ヒガンバナ)の群生と稲穂の取り合わせに出会った。 (さらに…)

木工への目覚め [自転車壁掛け収納等]

これまでもちらっとは触れているが、2021年2月に17年ぶりに引越した。前居に住みづらい事情が生じたからだが、その点については円満に決着がついた。転居先も家族の通勤通学に支障の無いように徒歩で行き来できるご近所なので、生活圏に大きな変化はない。

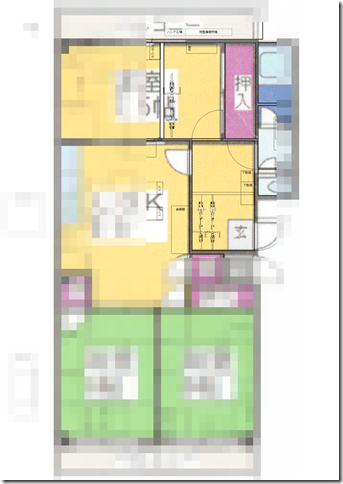

これまでのような最上階の角部屋ではないので、通路に自転車を置くわけにもいかないし、この機会に大きくなった子供らに個室を与えたかった。公開された間取り図はイメージ程度だったので、現地でサイズを実測して作図し直した。PC上で家具の配置をシミュレートしながら、生活スタイルを考えてみた。

前居に続いて、というか前居より広い玄関の部屋を選んだので、ここに私と娘のCARACLE-S 2台(通勤・通学用)は置けるだろう。代わりに、これまで玄関に置いていた私の2台の自転車(TORACLE-COZ、猛虎四號)をどこかに納める必要がある。

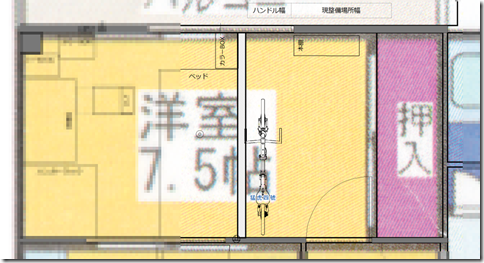

LDK(リビング・ダイニング・キッチン)を除く一番大きな居室は洋室で入り口が2つあるので、間仕切りを設けて二部屋に分けることを考えた。部屋の過半は娘の個室にし、残りを(表向き)納戸にするのだ。雨天時の洗濯物乾燥室としても活用し、「ついでに」自転車を置かせてもらうことにした。ここなら玄関に隣接しているので、自転車の出し入れも楽だ。

「(自転車を置くのは)ベランダじゃあかんの?」と渋い顔のヨメさんに「納戸兼乾燥室」という建前で説得し、個室が欲しい娘を味方に付けてなんとか押切った。

賃貸住宅なので壁や床に穴を開ける訳にはいかないし、多額の予算があるわけでもない。ホームセンターを物色したり、ネットで情報を収集しながら、方法を考えた。部屋に傷を付けず、現状復旧できることが必須条件。その上で、できるだけ部屋をしっかり仕切れることが望ましい。

単純に既製品の衝立(パーティション)を置く方法から、特注で大工さんに壁を作ってもらう方法まで選択肢はいくつもあるが、素人DIYでできるだけ頑張ってみることにした。色んな方法があるが、2×4材とアジャスターを組み合わせて柱を立て、壁パネルを貼る方法を考え、住宅建材メーカーOBの父親に意見を聞いてみた。

リタイヤ世代で時間的余裕のある父親は俄然前のめりで乗り出してきた。住居としても完成度を高めるために家主に壁や天井に穴をあける許可をもらうことや、厚手の合板壁を使用することなどを提案してきた。私としては新居に馴染めずにすぐ退去する可能性もあるし、逆に長く住んで体力の落ちた老後でも自力で撤去できる仕様にしたかった。方針の食い違い加えて、仕事に追われている私と検討のペースが合わず、口喧嘩になったりもしたが、最終的に私の方針を尊重してくれ、作業も協力してくれた。

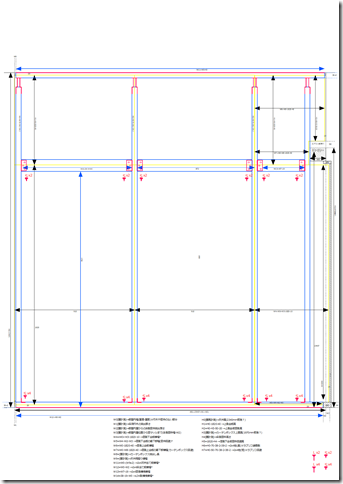

ある程度方針が決まったので、下見時の採寸をもとにサイズを考えてみた。2×4材の柱を4本立て、床と天井にも2×4材を当てて「ロ」の字型の囲いをつくり、当たり面の負担を減らすのは別々に考えた父親とも完全に考えが一致した。上下にテンションを掛けるアジャスターはラブリコの屋外用アジャスターを使用することにした。スチール製で強度があることもあるが、薄くて2面が開いているので壁板を貼り付ける際に段差が生じにくい。

引っ越しに先立って転居先に入れるように契約し、作業を進めた。2×4材を繋ぐL字プレートやビス類、接着剤や工具類などはほとんど事前に通販で揃えたが、材料のメインである2×4材や壁板などの大物はホームセンターで購入した。素人が手ノコでやっても正確にカットすることは難しいし、未カットの長尺物は持ち帰るのが難しいのでカットサービスを利用。現物合わせの一部を除き、カットしてもらった材料をホームセンターの軽トラを借りて新居に持ち込んだ。

両親が工具や材料を持って手伝いに来てくれた。床や壁、天井への当たり面にはフェルトを貼って傷か付かないようにし、2×4材を立てL字金具でつないでいく。概ね採寸と設計が正しかったようで、アジャスターやフェルトで吸収できる範囲に寸法差が収まったのは幸い。

午前中に枠組みができたので、午後から壁になる合板を打ち付けたが、作業に必死で写真を撮り損なった。表面処理の必要ない化粧合板を使用することも考えたが、単体で使用するには薄すぎるし、幅が狭いので柱を多数立てる必要がある。父親は強度を確保できて防音性も期待でき、直接棚やフックを装着できる厚手の合板を勧めていたが、重量がかなりあるので床への負担が心配だし、高所で扱うのは今の私でも厳しい。いざという時に私が一人で撤去しやすいことも考えて、薄手の5.5mm厚構造用合板を使うことにした。

910x1820mmの合板を2枚はそのまま並べて2×4材にボルト留めしていき、窓側の1枚と上方の3枚はカットしておいたものを装着していく。ホームセンターのカットサービスでは複雑なカットを受け付けていないこともあって、窓側の複雑な部分は現物合わせで手ノコでカットした。 (さらに…)

息子の通学車のフォーク・前カゴ・ブレーキ・ライト交換等 [THUNDER]

息子の通学車「THNDER」は、2021年5月にチェーンリングをナローワイド化して、チェーンガードも交換した。

それに先立ち2020年11月にキャリア前部が破断したが、固定方法を変えて応急処置をしていた。しかし、2021年5月にキャリアの後部立ち上がり部分も破断して、前カゴ後部上方の固定力が失われ、グラグラになった。

交換部品を調達する間はハンドルにトゥストラップを掛けてカゴを吊ってしのいだが、6/13にパーツが揃うまでに前カゴの底が抜けた。

底面に装着していたライトユニットもあらぬ方向を向いて、かろうじて後部だけでぶら下がっている状態。

サスペンション+アルミキャリアという仕様は、重量のある通学荷物と雑な息子の扱いでは力不足だったようなので、今回は根本的に改善することにした。

もったいないが、これまでのフロントサスペンションは取り外す。再使用するクラウンレース(下玉押し)は取り外す。圧入されたクラウンレースは再使用不可なことも多いが、今回はそれほど嵌合が強くなく、丈夫なスチール製なので、変形させることもなく取り外しできた。

息子の通学車のチェーン交換・ナローワイド化等 [THUNDER]

息子の通学車「THNDER」は、2020年11月にキャリア(カゴ)の固定方法を変更したが、長期的には不安がある。息子からはチェーンがちょくちょく外れることや、チェーンの異音の申告があり、その改善も課題になったが、引越しのバタバタでしばらく放ったらかしになっていた。

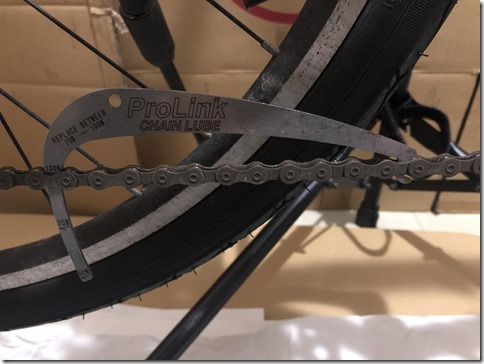

2021年4月になってようやく手を入れる時間が取れた。チェーンがチャラチャラ異音を発するのはなぜかスプロケットの真中付近の数段だけで、トップやロー側では生じない。チェーンゲージ測ってみたら、結構延びていた。

そこで新品のシマノ製チェーンに交換した。雨でも毎日使用するとはいえ、約2年間の走行距離は2000~3000km程度と思われるので、少し早い印象だ。交換後にチャラチャラ音は少しマシになったが、やはりリアスプロケットの中央付近でゴリゴリ感が残る。息子があまり変速を活用せずに特定のスプロケットを使い続けて摩耗したのかもしれないが、スプロケットは多くの場合チェーンより長持ちするので不思議な感じは残る。ローグレードの8速スプロケットは安価なので、そのうち交換してみるつもり。

チェーン脱落はチェーンの伸びも一因かもしれないが、根本的な対策としてナローワイドチェーンリングを装着することにした。とは言え通学は学生服だし、息子はいくら言っても裾留めバンドを使おうとしないので、ガードも必要だろう。クランクはシマノ製FC-CX50が勤務先に転がっていた(笑)ので拝借し、チェーンリングは対応する5アームPCD110の46Tナローワイドを調達。チェーンリングガードは以前CARACLE-S 2015で使用していたDixnaラインガードを再利用することにした。息子の通学用には随分贅沢な仕様になってしまった。

ところが、いざ装着しようとすると、チェーンリングガードとクランクのクリアランスが少なすぎて、どうやっても車体側のチェーンカバーに接触してしまう。やむなく、チェーンリングガードは外して、チェーンカバーのみで運用することにした。

気がつくと、サドルサイドがひび割れて、一部が剥がれていた。当面、座ること自体に問題はなさそうだが、雨の日に中に水が入ってしまう恐れがある。

息子の通学車ライト・タイヤ交換 [THUNDER]

なかなか記事にできなかったが、息子の通学車「THNDER」にも色々手を入れている。

2020年3月にホイールスタビライザーを装着してからほぼ8ヶ月ノントラブルだったが、2020年11月に「パンクした」いうのでタイヤを見るとサイドがパックリ裂けている。チューブも裂けたバースト状態。全周に擦れた跡があるので、何かが接触したのだとは思ったが、ディスクブレーキなのでブレーキシューが当たることは無い。マッドガードやキャリアーのステーが接触している様子もない。よくよく見てみると、 ダイナモのローラーが当たる位置だった。

ほぼ毎日使用するうちにローラーのゴムカバーが摩耗して、金属製のローラーが直接当たり、軽量タイヤの薄いサイドを傷めてしまったらしい。

ひとまずタイヤを以前のKENDA製KWESTに戻して走れるようにし、ダイナモローラーだけ入手できないか探してみたが、なかなか入手が難しい。VELOX製の手持ちもあるのだが、薄いしCIBIE製ダイナモと組み合わせるために一緒に保管しているものなので、息子の通学用にはもったいない。

クラシックパーツとして販売されているゴムローラーもあったが、かなり高価。それならいっそ、ということで新たにダイナモごとを購入した。同じ丸善製のMagBoyシリーズだが、こちらはゴムが厚く長持ちするだろう。ハブダイナモの採用も考えたが、ディスクブレーキ対応品はかなり高価になってしまう。

ライトユニットは今までのカゴ下装着用を組み合わせるのだが、近辺を確認するとキャリア枠が折れて前後が分離していた(笑)。無頓着な息子は、気付いていなかった。

(さらに…)