和泉葛城山麓寒中稽古

小寒を過ぎて首都圏では近年にない大雪が報道されていた。大阪は雪が積もるようなことはなかったが、やはり寒さは厳しい。今日は久々に近所の友人とタイミングが合ったが、標高の高いコースは避けて和泉葛城山山麓の周回コースを走ることにした。

6:54にTORACLE-COZ(CARACLE-COZ DB)で自宅出走。友人と落ち合って、泉北の丘陵を乗り越えながら南下していく。雲がほとんど無い晴天だが、放射冷却で冷え込みは厳しく最低気温は平野でも0度の予報。かなり着込んできたので胴体はまだマシだが、手先が冷たい。

府道208号線で光明池駅付近を過ぎ、城山台の坂道を上っていくと真正面から朝日が登ってきた。前がよく見えないほどだが、陽が射すだけで暖かさを感じる。上り坂で少しは身体も暖まってきた。

春木北交差点のコンビニで小休止してカフェイン(コーヒー)を注入。府道226号線に入って山に近づき、春木川出口交差点で国道170号線旧道に入り西進。池や水たまりには薄氷が張って寒々しいが、まずまずの体調で脚もそこそこ回る。

内畑町交差点で府道40号線に入り、再び南下して和泉山脈に近づく。岸和田国際射撃場のある間道を西に進んで小さな峠を越えて府道39号線に入り、さらに南下。塔原の手前で不通区間の先の府道40号線に入り、西進して蕎原集落に至る。

路面が少し濡れている箇所もあったので用心していたが、ほぼ凍結箇所はなく和泉葛城山に最も近い蕎原集落までやって来れた。近木川を渡る橋はまだ日陰。この集落の山沿いでは今から陽が昇る。

府道の対岸を下って、2020年1月から閉鎖されているほの字の里跡のそばを通ってさらに西に向かうと、秬谷付近で道が北に向かって下りになる。ここでさらに西進して永楽ダム方面に向かう手もあるが、今日は手短に済ませたかったので、素直に道なりに進む。

これまた2021年3月で閉園になった奥貝塚彩の谷農業庭園「たわわ」の前を通ると、以前と違う看板がかかっていた。走りながらの一瞬だったのでよくわからなかったが、帰宅してから調べると「かいづかいぶきヴィレッジ」の「いぶきのル・クロ」として2021年11月にプレオープンしたとのこと。さきほど通過した蕎原の「ほの字の里」も同じ施設の「いぶきのスパ」として春にグランドオープンするとのこと。両施設とも子供が小さい頃にちょくちょく利用した施設だったので閉鎖されたことを寂しく思っていたが、運営者を変えて復活することは幸いだ。

2022年走り初め [泉州平地ライド]

勤務先の移転で旧年末はかなり忙しかった。天候や体調が優れないタイミングや自宅の大掃除もあって、結局12月後半は全く走れなかった。ほぼ毎年実行していた大晦日の走り納めも出来ず、あと46km不足で3年連続の走行距離9000km突破は達成できず、2021年は終わった。最後が尻切れトンボになったが、それでも特に緊急事態宣言の解除された10~11月は、信貴山サイクルロゲイニングやブルベを始め、よく走った。

明けて2022年。例年は親族との宿泊交流で、三が日は暴飲暴食が続く。1/4が休みでも走る元気がないことが多い。ところが、今年はコロナ禍に加えて、息子が受験生ということで外泊は無し。酒量がほどほどだった事もあって、体調はまだマシ。そこで、今日は走り初めをすることにした。

とは言え、三が日ですっかりだらけてなかなか起き上がれず、出走は7:14とかなり遅くなってしまった。昨日より少し最低気温が上がったといっても堺の平地で4度なら、山中は氷点下が確実。ただでさえここ数年は寒さに弱くなったし、なまった身体で高い峠を上るのは避け、平地のロングライドという方針は決めた。西風がやや強いようなので、帰路に追い風になることを狙って南西の和歌山市方面に向かうことにした。

12/12以来のTORACLE-COZ(CARACLE-COZ DB)にまたがり、まずは南に進路を取り、信太山丘陵の南側を越えることにした。府道36号線を西進するのが和歌山市方面に向かう素直なルートだが、こちらもそこそこのアップダウンが有るし、交通量が多くて走り辛い。信太山丘陵に上る途中で東方向の展望が開けた。雲に隠れてまだ朝日は顔を出さないが、晴れ間は多い。二上山、大和葛城山、金剛山といった山々がよく見える。

和泉市の平地に降りて府道38号線を西進。一気に府道30号線や国道26号線まで進まず、芦辺町交差点の次の信号を左折して間道を南西に向かう。槇尾川を渡る橋からは、朝日が雲の隙間から射す天使の梯子(薄明光線)がきれいに見えた。

何箇所かクランク状の部分があるが、ほぼ一直線の道が約4km続き、最後は久米田池にぶつかる。途中の田治米町集落の様子などから推察するに、恐らく古くから街道だろう。久米田池は掻い掘り(農閑期の水抜き)で干上がっている部分が多いが、一部に水が残っており朝日を反射して金色に輝いていた。上空の青空までのグラテーションが美しい。

正月の走り初めなので、池端の久米田寺にお参りした。行基が作った久米田池の守護と管理をするために西暦738年に創建され、戦国期に消失したが江戸時代中期に再建されたとのこと。

三が日を過ぎた早朝とあって、参拝客はちらほらというところ。境内を少し散策してから、ロウソクを灯して「家内安全」を願う。

小春日和の手短か峠ライド [鍋谷峠往復]

日常業務に加えて勤務先の移転が近づき、12月に入ってからはかなり忙しい。疲れが溜まっていたし、家仕事も多いため、今週末のトレーニングは手短かに済ますことにした。TORACLE-COZ(CARACLE-COZ DB)で6:51出走。行き先は鍋谷峠。

泉北丘陵を南下していくと、朝日が上ってきた。やや雲は多いが晴れ間もある。雨の心配はなく、気温も比較的高く、風も弱い暖かい日和だ。

晴れ間の増えていた父鬼集落の定点観測地点の温度計は、7度を表示。寒いのは寒いが、12月に山沿いでこの気温はかなり暖かい。

八幡神社で小休止してコーヒーを購入したら、うっかり冷たい缶を選んでしまった。それでもさほど寒さを感じずに飲み干すことができた。地元の方が大勢集まり、荷物を運び込んでいたのは、年末年始に向けた準備だろうか?

製材所前のアタック開始地点からは、父鬼川がキラキラ輝いているが見えた。疲れもあって、今日はアプローチものんびりペースだった。それでも予想以上に暖かく、厚着をしすぎたせいもあって、上りでは暑さを感じるほど。とはいえ、派手に汗をかいてしまうと下りで冷える。それもあって、さらにペースを落とし、33分41秒もかけて上った。

鍋谷峠まで上っても気温は下がるどころか、麓より高い8度を表示していた。小休止してもと来た道を引き返す。予想より暖かいと入っても下りはやはり寒い。それでも麓まで降りてくればポカポカした小春日和だった。

堺に潜むターゲットを追え [GOLGO13×SAKAI 謎解きミッション]

■序章~マスコットネームはモウコ13?~

晩秋のこの街は時に霧に覆われる。少し陽が高くなれば消え去る程度で、ロンドンのような名物になりえないありふれたものでしか無い。それでも見通しの限られたこの現象は、正体を知られたくない者たちが内密の話をするのに好都合だ。

池の畔を1台の自転車が走っている。ドロップハンドルにライダーの前傾姿勢、そして時速30キロメートルを上回るスピードは快走用のロードバイクと見紛うが、タイヤの直径がロードバイクと比べてかなり小さい。よく見ると20インチ車輪を装着した折りたたみ自転車だ。

前方の赤信号に気付いて速度を落としたその自転車の後ろから、静かにもう1台の自転車が近づいた。こちらはロードバイクのようだ。後ろの自転車が追いつく前に、信号が青に変わった。途端に折りたたみ自転車はダッシュで飛び出し、先ほどを上回る速度で遠ざかる。慌てて追いかけたロードバイクだが、2台の距離は縮まらず、むしろ離れていく。

ようやく次の赤信号で折りたたみ自転車に追いついたロードバイクのライダーは、荒い息の合間にようやく声を絞り出した。

「ハアハア、待ってくれ……」

「おれに用か? おれのうしろに音も立てずに付くようなまねをするな………おれはうしろに付かれるだけでもいやなのでね……」

「許してくれ。本当にあなたなのか確かめたかったんだ。ロードバイクに負けない走行性能の折りたたみ自転車『CARACLE』を駆るトラキチの自転車乗り、あなたがモウコ13ですね?

「……話を聞こう」

「はい。堺出身の漫画家、さいとう・たかを氏を知っていますね。惜しくもこの9月に亡くなった氏の追悼イベントが、今堺市で開かれています……」

「……続けろ」

「実はそのイベントには大きな謎が隠されているというのです。地元をよく知り、自転車の機動力を活かせるあなたに、その謎を解いていただきたいのです」

「……わかった引き受けよう」

「ありがとう、モウコ13。報酬はスイス銀行に……」

「いや、報酬は主催者からもらうことにする。ただ、ひとつだけ訂正しておく」

「はい?」

「おれのナンバーは『13』でなく『3』、『猛虎参號』がおれのマスコットネームだ。代打の神様八木裕や関本健太郎、そして現在は大山悠輔が背負っている栄光の番号だ」

「は、はあ」

「そして実は……江川卓のタイガースでの背番号でもある。一度もユニフォームに袖を通すことはなかったが……」

「……」

■始まりの王墓

午前10:15、朝の冷え込みはこの時間になっても地面近くに残り、日なたはともかく日かげに入ると自転車を駐めるわずかな時間にも寒気が忍び寄ってくる。おれは世界最大級の墳墓として知られる仁徳天皇陵(大仙陵古墳/大山古墳)に隣接した「百舌鳥古墳群ビジターセンター」にやって来た。

情報屋コウシキ・サイトの話では、この建物に謎を解くカギのひとつがあるらしい。

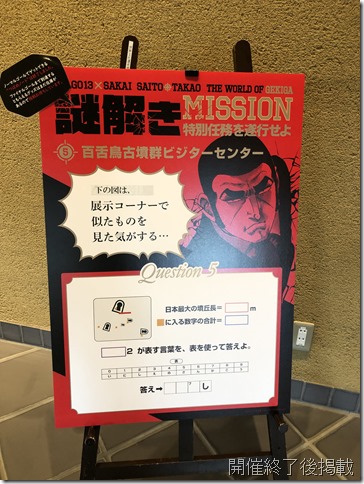

建物に入ると「Question 5」と表記された展示が目に入った。つまり、他に4つは謎が隠されているということだ。

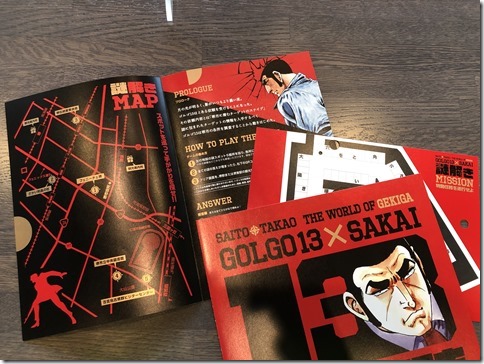

情報通り、施設内には謎を解く手がかりとなる書類が置かれていた。謎を解く手順や場所が示され、どうやら謎解きに用いるらしい穴の空いたカードもある。今の時点では詳しい使用方法は不明だ。

先ほどのQuestionを改めて確認したが、ヒントの通り展示コーナーに周辺の古墳群の模型展示があり、ここに記載された数字が材料になる。仁徳天皇陵の「日本最大の墳丘長=『486』m」で、「■に入る数字の合計=『84』」の2つの数列だ。だからといって簡単に答えは出ない。下の表で数字が特定の文字と置き換え可能な事はわかるが、肝心な謎解きに用いる3桁の数字の導き方が示されていないのだ。同色を探したり、いろいろ考えた末、2つの数列を加算してみると「570」。これを換算表に当てはめると、どうやら回答らしき文字列「『さかい』し」を探り当てることができたようだ。

手がかりのひとつを解くだけで、随分と時間がかかってしまった。よくある地域クイズラリーの出題レベル(地域の名物などを当てはめる簡単な謎解き)だろうと高を括っていたが、いわゆる東大クイズ王的なヒラメキが要求される。単なる知識だけでは答えを導き出せない、予想以上に高度な出題だ。たかが5つのポイントが、意外に高いハードルとして立ちはだかった。しかも、タイムリミット(イベント終了)は明日なので、もはや翌週以降に再挑戦する時間的な余裕はない。

■撤退も選択

10:39、2つ目に訪れたスポットは、堺市立中央図書館。言わずとしれた情報の宝庫だ。仁徳天皇陵に隣接する大仙公園の一角にあり、すぐ近くだ。今回おれが用いる武器、TORACLE-S 2(CARACLE-S rev.3)ならあっという間。8.5kgの超軽量と平地に特化したフロントシングル&クロスレシオのリアスプロケット(11-25T)が、街中での迅速な移動を約束してくれる。

遠回り150km帰省ライド [大和川-佐保川-秋篠川-鹿川-木津川-淀川-天野川]

今日は桂川、宇治川、木津川の合流する八幡市の背割堤でスポーツ系サイクル試乗会が開催されるので、見学に行くことにした。この機会に、なかなか顔を出せていない実家にも立ち寄ることにした。

TORACLE-COZ(CARACLE-COZ DB)で6:43出走。距離があるのでできるだけ早く出走するつもりだったが、寒さ対策に手間取り少し出遅れた。9:30から試乗開始なので距離の短い淀川沿いに遡ることも考えていたが、どうせ帰路は市街地走行になる。せめて往路は快適に走りたいので、自転車道を繋いで奈良盆地経由で現地に向かうことにした。

決断するまで進路が定まらず、効率の悪い遠回りのルートになってしまったが、大和川の堤防に上ると、雲のほとんど無い青空で、朝日が川面に反射して美しい。ただし、平地にも関わらずかなり寒い。

自転車道のない区間は、できるだけ交通量の少ないルートを選んだ。大和川の北側(右岸)を進み、河内堅上駅方面に抜ける細道を通っていると、先ほど高架で超えたJR大和路線(関西本線)の上下線列車が横ですれ違った。

河内堅上駅前を過ぎて、踏切待ち。奈良盆地から大阪平野に大和川が下るこの区間は、道路2本(左岸の国道25号線と右岸市道)と線路が川沿いの狭い平坦路を取り合いするように何度も交差しながら進んでいく。

亀の瀬地すべり地区-峠八幡と先々週の信貴山サイクルロゲイニングでも通ったルートを逆走し、奈良盆地に入る。三郷から新王寺駅の手前で南側(左岸)に渡って、流れの穏やかになった大和川沿いをさらに遡っていく。距離ば国道25号線などを辿ったほうが短縮できるが、今回は遠回りでも自転車が気持ちよく走れる川沿いルートを進んだ。

法隆寺IC付近の御幸橋で再び北側(右岸)に渡り、そのまま堤防上を進む。大和郡山市に入ると大和川の支流の佐保川に分岐し、堤防上をそのまま進むと京奈和自転車道に入る。御幸橋を渡ったところで富雄川沿いの奈良自転車道を進む方法もあったが、最近、京都・奈良・和歌山を繋いだこの自転車道が全通したと報じられていることもあり、未走のこの区間を見てみたかった。またちょっと遠回りルート。